Chartity-Aktion: Lesen und helfen

Der Philosoph Christoph Quarch hat ein Buch über Sinn geschrieben und möchte damit auch etwas Sinnvolles tun: Er spendet sein Autorenhonorar der Peter-Hesse-Stiftung, die Hilfs- und Bildungsprojekte für Kinder in Haiti unterstützt. Lesen Sie eine Kostprobe aus seinem Buch.

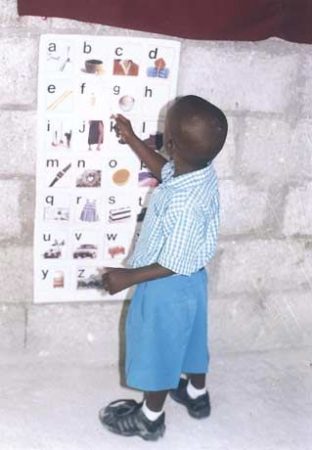

Die Peter-Hesse-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern aus ärmsten Verhältnissen in dem von Krisen geschüttelten Haiti bessere Lebenschancen zu eröffnen. Der Schlüssel dazu ist die Schulbildung. Die Stiftung bildete in den letzten 30 Jahren 1000 Lehrerinnen und Lehrer aus und half, 50 Vorschulen mitzugründen. Tausende Kinder haben dadurch eine Schulbildung erhalten.

Der Philosoph Christoph Quarch unterstützt die Stiftung seit Jahren. Er nahm die Veröffentlichung seines neuen Buches “Das große Ja – Ein philosophischer Wegweiser zum Sinn des Lebens” zum Anlass, die Zusammenarbeit zu vertiefen. Das Autorenhonorar der 1. Auflage, jetzt bei Goldmann erschienen, spendet er für die Kinder in Haiti. Mit dem Kauf des Buches unterstützen auch Sie diese Aktion. Lesen Sie im Folgenden einen Auszug:

Sinnfinsternis

Folgende Ankündigung fand ich zu einem Themenabend auf ARTE: “Depression ist in den Industriestaaten mittlerweile die Volkskrankheit Nummer eins. Mehr als fünf Prozent der Bevölkerung sind akut betroffen. Und jeder fünfte Mensch wird einmal in seinem Leben depressiv. Trotzdem wird die Krankheit immer noch tabuisiert und unterschätzt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass Depressionen nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen bereits im Jahr 2020 weltweit zu den zweithäufigsten Krankheiten gehören werden. Ein weiterer dramatischer Befund besagt, dass ungefähr zwei- bis dreimal so viele Frauen wie Männer an Depressionen erkranken.”

Dramatisch, fürwahr. Oder wie geht es Ihnen, wenn Sie lesen: “Vier Millionen Deutsche leiden an einer Depression. Vielen Betroffenen erscheint das Leben sinnlos, nichts bereitet ihnen Freude.” Und wenn wir den Demoskopen und Gesundheitswissenschaftlern Glauben schenken, ist das nur die Spitze des Eisbergs.

So drängt sich der Eindruck auf, die Seuche unserer Zeit heiße Sinnverlust. Die Menschen wissen nicht mehr, was der Sinn ihres Lebens ist. Sie haben den Sinn für den Sinn verloren. Oft haben sie alles, was man zu einem angenehmen Leben braucht, die wenigsten (hierzulande, wohlgemerkt) leiden materielle Not, und doch hat sich in ihren Seelen ein Gefühl des Ungenügens eingenistet. Sie sind nicht glücklich.

Wie in einem Hamsterrad rennen sie unaufhaltsam durch ihr Leben, ohne dabei je von der Stelle zu kommen. Sie konsumieren und kaufen, suchen Zerstreuung und Unterhaltung und klagen doch über Stress, fehlende Zeit, innere Erschöpfung. Vor allem die Arbeit scheint ein unversieglicher Quell von Unbehagen und Niedergeschlagenheit zu sein.

Nach Belegen dafür muss man nicht lange suchen. Ende 2010 ergab eine Studie, dass die meisten Menschen in Deutschland mit ihrem Arbeitsplatz unzufrieden sind: Eine Mehrheit von 52 Prozent beschrieben ihre Arbeitsbedingungen als mittelmäßig, nur 15 Prozent empfanden ihren Job als nicht belastend. Und der DAK-Gesundheitsreport von 2013 vermeldet: “Wird das Arbeitsunfähigkeitsgeschehen auf der Ebene von Krankheitsarten betrachtet, zeigt sich im Vorjahresvergleich, dass Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen stark angestiegen sind.” Wenn das nicht alarmierend ist, weiß ich auch nicht.

Es scheint, als habe eine große Verunsicherung die Menschen ergriffen. Sie fragen sich, was das Ganze soll. Aber da ist niemand, der ihnen Antworten gibt. Sie schalten den Fernseher an, doch da hören sie von Gewalt und Verbrechen, von Korruption und Intrige. Oder sie sehen Politiker, die sich mächtig wähnen, in Wahrheit aber Sklaven eines Wirtschaftssystems sind, das sie ohnmächtig vor sich her treibt.

Manche Menschen suchen Zuflucht in den Kirchen, aber dort speist man sie allzu oft mit moralischen Ansprachen und theologischen Theorien ab, die keiner mehr versteht. Andere gehen auf Reisen, bevölkern Wellness-Hotels, buchen Events, doch wenn sie wieder daheim sind, fühlt sich ihr Leben genauso grau und fad an wie zuvor.

Sie sparen, ohne zu wissen worauf. Sie geben Geld aus, ohne zu wissen wofür. Sie zahlen Millionen für ihr Gesundheitswesen und werden doch immer kränker. Und warum? Weil eine Sinnverfinsterung eingetreten ist. Weil wir den Zugang zur Dimension des Sinns verloren haben. Weil, wie der englische Philosoph Terry Eagleton treffend schreibt, eine Sinnfinsternis über dem Lande liegt.

“Der Verlust der Dimension der Tiefe”

Die Diagnose ist freilich nicht neu, was sie nicht weniger erschütternd macht. Schon in den fünfziger Jahren spürten wache Zeitgeist-Analysten, welches Stündlein geschlagen hatte. Paul Tillich, der große Theologe, war einer von ihnen. In einem denkwürdigen Essay von 1958 schrieb er, was an uns Heutige adressiert sein könnte:

“Das entscheidende Element in der gegenwärtigen Situation des westlichen Menschen ist der Verlust der Dimension der Tiefe”, und er erläutert. ›Tiefe‹ ist eine räumliche Metapher – was bedeutet sie, wenn man sie auf das Leben des Menschen anwendet und sagt, dass sie ihm verloren gegangen sei?

Tillich: “Es bedeutet, dass der Mensch die Frage nach dem Sinn seines Lebens verloren hat, die Frage danach, woher er kommt, wohin er geht, was er tun und was er aus sich machen soll in der kurzen Spanne zwischen Geburt und Tod. Diese Fragen finden keine Antwort mehr, ja, sie werden nicht einmal mehr gestellt, wenn die Dimension der Tiefe verlorengegangen ist. Und genau das hat sich in unserer Zeit ereignet.”

Wenn das stimmt – und ich bitte Sie, das zumindest als eine bedenkenswerte These anzuerkennen –, dann könnte es eine dringende Aufgabe unserer Zeit sein, den Sinn für den Sinn neu zu wecken, wachzukitzeln und auszubilden; den Blick neu zu schärfen für das, was dem Leben Orientierung und Halt gibt. Ohne das wird es so weitergehen wie bisher. Wir werden ziel- und planlos durch die Zeit segeln – auf einem Schiff, das von Leuten gelenkt wird, die nicht zu navigieren verstehen. Weil wir verlernt haben, zu den Sternen aufzublicken. Geschweige denn, nach ihnen zu greifen.

Vielleicht kommt Ihnen das alles etwas dick aufgetragen vor. Okay, ich gestehe, dass ich zuweilen zum Pathos neige. Aber sehen Sie es mir nach. Denn es geht wirklich ums Ganze. Es geht darum, Hand an die Wurzeln unseres Denkens zu legen, weil dieses Denken eine Welt hervorgebracht hat und befeuert, die uns krank macht. Und weil dem nur Einhalt geboten werden kann, wenn wir dieses Denken bloßstellen und entmachten; wenn wir es durch ein anderes, besseres Denken ersetzen – ein Denken, das uns die Augen für den Sinn des Lebens öffnet, und das uns, indem es dies tut, die innere Kraft zufließen lässt, “Ja” zu sagen.

“Ja”, auch wenn so vieles aus dem Ruder läuft. “Ja”, weil wir eine Ahnung davon haben, was Leben sein kann, was es tatsächlich ist, worin sein unendlicher, zeitloser Sinn liegt. Ihn zu entdecken, würde ein neues Denken beflügeln. Denn Sinn ist die kostbarste Ressource, die es gibt – viel kostbarer als Gold, Öl, Uran oder Erz. Sie zweifeln? Dann lassen Sie mich einen Kronzeugen herbeirufen; einen, der wie wenige sonst die lebensnotwendige Bedeutung des Sinns erkannt hat – und das nicht allein aus grauer Theorie, sondern, ganz im Gegenteil, aus grauenhafter Erfahrung. Die Rede ist von Viktor Frankl.

Auszug aus dem Buch von Christoph Quarch: Das große Ja. Ein philosophischer Wegweiser zum Sinn des Lebens. Goldmann Verlag, München 2014. 256 Seiten, 8,99 Euro