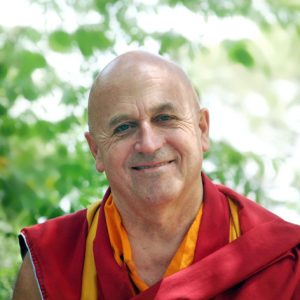

von Matthieu Ricard

Für die Begründer der positiven Psychologie sind Glück und Freude mehr als die Abwesenheit negativer Gefühle. Matthieu Ricard knüpft daran an und schreibt über die Liebe als eine positive Resonanz zwischen Menschen. Das Besondere: Liebe ist nicht auf Nahestehende begrenzt.

Auszug aus dem neuen Buch von Matthieu Ricard: Allumfassende Nächstenliebe. Altruismus – die Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit, Editition Blumenau 2016, 915 Seiten, 28 Euro. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages.

Diese positive Resonanz kann jederzeit von zwei oder mehr Personen empfunden werden. Diese Art Liebe bleibt also nicht einem Ehegatten oder einem Geliebten vorbehalten. Sie beschränkt sich nicht auf innige Gefühle, wie man sie Kindern, seinen Eltern oder seinen Angehörigen gegenüber empfindet. Sie kann jederzeit auftreten gegenüber jemandem, der im Zug neben uns sitzt, wenn unsere wohlwollende Aufmerksamkeit eine vergleichbare Haltung in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung hervorgerufen hat.

Barbara Fredrickson von der University of North Carolina gehört zusammen mit Martin Seligman zu den Begründern der positiven Psychologie. Sie war eine der Ersten, die auf die Tatsache aufmerksam machte, dass positive Gefühlsregungen wie Freude, Zufriedenheit, Dankbarkeit, Lebensfreude, Begeisterung, Inspiration und Liebe weit mehr sind als ein Nichtvorhandensein negativer Gefühlsregungen.

Freude ist nicht einfach nicht vorhandene Traurigkeit und Wohlwollen, nicht einfach fehlende Böswilligkeit. Positive Emotionen haben eine zusätzliche Dimension, die sich nicht auf einen neutralen Geisteszustand reduzieren lässt: Sie sind Quelle tiefster Zufriedenheit. Dies bedeutet jedoch, dass es nicht ausreicht, negative und störende Emotionen zu neutralisieren, um sich im Leben entfalten zu können, sondern die Entfaltung positiver Gefühlsregungen muss gefördert werden.

Fredricksons Forschungen haben gezeigt, dass diese positiven Gefühle unseren Geist öffnen, da sie es uns ermöglichen, eine Situation in einer breiteren Perspektive zu betrachten, empfänglicher für andere zu sein und flexible und kreative Einstellungen und Verhaltensweisen anzunehmen. Eine Depression löst häufig eine Abwärtsspirale aus, positive Gefühle hingegen bewirken eine Aufwärtsspirale. Sie verleihen uns außerdem mehr Widerstandsfähigkeit und helfen uns, mit Widrigkeiten besser umgehen zu können.

Nach Auffassung der heutigen Psychologie ist eine Emotion ein oft intensiver Geisteszustand, der nur wenige Augenblicke andauert, sich jedoch häufig wiederholen kann. Unter den auf Emotionen spezialisierten Wissenschaftlern haben insbesondere Paul Ekman und Richard Lazarus eine Reihe grundlegender Emotionen definiert – darunter Fröhlichkeit, Traurigkeit, Wut, Angst, Überraschung, Ekel und Verachtung, die man am Gesichtsausdruck und an eindeutig ausgeprägten psychologischen Reaktionen erkennen kann –, dazu kommen Liebe, Mitgefühl, Wissbegierde, Interesse, Zuneigung und Scham- und Schuldgefühle. (Paul Ekman. Gefühle lesen. Wie Sie Gefühle erkennen und richtig interpretieren. Heidelberg 2010)

Liebe als positive Resonanz

Im Laufe der Zeit beeinflusst die Ansammlung dieser nur kurz andauernden Emotionen unsere Stimmung und die Wiederholung der Stimmungen verändert nach und nach unsere geistige Verfassung, unser Wesen. Im Licht der jüngsten Forschungsarbeiten behauptet Barbara Fredrickson, Liebe sei die größte unter den positiven Emotionen.

In den Nachschlagewerken wird sie definiert als „die Neigung einer Person zu einer anderen“ (Larousse) und, noch genauer, als „positive Disposition der Gefühle und des Willens in Bezug auf das, was als gut empfunden und erkannt wird“ (Le Robert). Es wird nicht verwundern, dass es darüber hinaus eine Vielzahl von Definitionen der Liebe gibt, denn wie die kanadische Dichterin und Romanschriftstellerin Margaret Atwood feststellte: „Die Eskimos haben 52 Begriffe, um Schnee zu bezeichnen, wegen der Bedeutung, die Schnee für sie hat. Es müsste ebenso viele Begriffe für die Liebe geben.“

Barbara Fredrickson definiert Liebe als eine Positivitätsresonanz, die sich dann äußert, wenn drei Dinge zeitgleich zusammen kommen: das gemeinsame Empfinden einer oder mehrerer positiver Emotionen, eine Übereinstimmung zwischen dem Verhalten und den physiologischen Reaktionen zweier Menschen und die Intention, zum Wohlbefinden des Anderen beizutragen, eine Intention, die zu gegenseitiger Fürsorge veranlasst.

Diese Resonanz positiver Emotionen kann eine gewisse Zeit anhalten und sogar wie der Widerhall eines Echos anschwellen, bevor sie unweigerlich erlischt, wie dies mit allen Emotionen geschieht. Gemäß dieser Definition ist die Liebe zugleich weiter und offener und von kürzerer Dauer, als man sich dies gemeinhin vorstellt: „Sie werden sehen, dass Liebe nicht dauerhaft ist. Tatsächlich ist sie erheblich flüchtiger, als die meisten von uns zugeben oder anerkennen wollen. Andererseits ist Liebe aber stets erneuerbar.“

Die Forschungen Fredricksons und ihrer Kollegen haben in der Tat gezeigt, dass Liebe zwar sehr stark von den Umständen abhängig ist und gewisse Vorbedingungen erfordert, sind diese aber erst einmal identifiziert, kann dieses Gefühl der Liebe jedoch unzählige Male pro Tag erneuert werden.

Um die Bedeutung dieser Forschungsergebnisse richtig zu erfassen, bedarf es eines gewissen Abstands gegenüber dem, was wir normalerweise als „Liebe“ bezeichnen. Es geht hier weder um elterliche noch romantische Liebe, auch nicht um eine durch Heirat oder ein anderes Treueritual eingegangene Verpflichtung.

„Die Basis für meine neue Sichtweise der Liebe ist die Wissenschaft der Emotionen“, schreibt Fredrickson in ihrem kürzlich in den USA erschienenen Buch Love 2.0, das eine Zusammenfassung ihrer Arbeiten darstellt auf Deutsch erschienen unter dem Titel: (Barbara Fredrickson. Die Macht der Liebe. Ein neuer Blick auf das größte Gefühl. Frankfurt 2013).

Die Psychologen bestreiten nicht, dass man Liebe als eine tiefe Bindung betrachten kann, die viele Jahre, ja sogar ein ganzes Leben andauern kann; sie haben außerdem gezeigt, welche außerordentlich positiven Auswirkungen diese Bindung auf die körperliche und geistige Gesundheit hat. Sie sind jedoch der Meinung, dass der dauerhafte Zustand, der von den meisten Menschen als „Liebe“ bezeichnet wird, das Ergebnis der Speicherung vieler ganz kurzer Momente ist, in denen diese positive emotionale Resonanz empfunden wird.

Desgleichen ist es die Anhäufung emotionaler Dissonanzen, wiederholter Momente mit beiderseitigen negativen Emotionen, welche die tiefe und dauerhafte Bindung brüchig macht und schließlich zerstört. Durch besitzergreifende Anhänglichkeit zum Beispiel verschwindet diese Resonanz; durch Eifersucht wird sie vergiftet und verwandelt sich in negative Resonanz.

Sorge um den anderen und nicht um sich selbst

Die Liebe veranlasst einen, den Anderen mit Fürsorge, Wohlwollen und Mitgefühl zu sehen. Da man sich ernsthaft um das Schicksal des Anderen und dessen Wohlergehen sorgt, deckt sie sich insofern mit dem Altruismus. Bei anderen Beziehungsarten ist dies bei weitem nicht der Fall.

In einem früheren Stadium ihrer Laufbahn befasste sich Fredrickson mit dem, was sie als das genaue Gegenteil der Liebe betrachtet, nämlich der Tatsache, dass eine Frau (oder ein Mann) als „Sex-Objekt“ gesehen wird, was so viele nachteilige Auswirkungen haben kann, wie die Liebe positive Wirkungen hat. Dabei handelt es sich um ein Interesse, jedoch nicht am Wohlbefinden des Anderen, sondern an seiner physischen Erscheinung und Sexualität, und dies nicht für den Anderen, der instrumentalisiert wird, sondern um der eigenen Person willen, zum eigenen Vergnügen.

In geringerem Maße erstickt übertriebene besitzergreifende Anhänglichkeit die positive Reson

anz. Eine solche übertriebene Anhänglichkeit nicht zu pflegen, heißt nicht, dass man jemanden weniger liebt, sondern dass man nicht in erster Linie die Eigenliebe pflegt durch die Liebe, die man dem Anderen entgegenzubringen vorgibt.

Liebe ist altruistisch, wenn sie sich in der Freude manifestiert, das Leben mit denen zu teilen, die uns nah sind, Freunde, Lebenspartner, Frau oder Mann, und in jedem einzelnen Augenblick zu ihrem Glück beizutragen. Statt am Anderen zu klammern, sorgt man sich um sein Glück. Statt ihn beherrschen zu wollen, fühlt man sich verantwortlich für sein Wohlbefinden; statt fieberhaft seine Zuwendung zu erwarten, weiß man, mit Freude und Wohlwollen zu geben und zu nehmen.

Diese positive Resonanz kann jederzeit von zwei oder mehr Personen empfunden werden. Diese Art Liebe bleibt also nicht einem Ehegatten oder einem Geliebten vorbehalten. Sie beschränkt sich nicht auf innige Gefühle, wie man sie Kindern, seinen Eltern oder seinen Angehörigen gegenüber empfindet. Sie kann jederzeit auftreten gegenüber jemandem, der im Zug neben uns sitzt, wenn unsere wohlwollende Aufmerksamkeit eine vergleichbare Haltung in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung hervorgerufen hat.

Diese Auffassung von Liebe als einer gegenseitigen Resonanz weicht jedoch von unserer oben erläuterten Definition des erweiterten Altruismus ab, der in bedingungsloser, nicht zwangsläufig gegenseitiger Zugewandtheit besteht und der nicht davon abhängt, wie der Andere sich verhält oder uns behandelt. […]

Wissenschaftliche Tests zur Meditation der Liebe

Barbara Fredrickson setzt sich dann mit der Frage auseinander, wie die Kausalitätszusammenhänge (und nicht nur die einfache Korrelation) zwischen Zunahme der altruistischen Liebe und der Entfaltung positiver Eigenschaften – wie Fröhlichkeit, Gelassenheit und Dankbarkeit – analysiert werden können.

Sie beschloss, unter Anwendung strengster Kriterien, einen Vergleich zwischen einer Gruppe, die die empfundene Liebe und andere wohltuende Gefühle täglich steigern sollte, und einer Kontrollgruppe anzustellen, wobei die Zuteilung zu den Gruppen per Losentscheid erfolgte. Blieb zu klären, wie die Mitglieder der einen Gruppe dazu gebracht werden konnten, mehr positive Emotionen zu empfinden.

Dafür wandte sich die Forscherin einer althergebrachten Technik zu, die seit 2500 Jahren von meditierenden Buddhisten praktiziert wird: die Einübung der wohlwollenden oder altruistischen Liebe, in der westlichen Welt oft unter der Bezeichnung metta (dem Begriff in Pali, der ursprünglichen Sprache des Buddhismus) gelehrt. Fredrickson stellte fest, dass diese Übung, deren Ziel genau darin besteht, im Laufe der Zeit eine systematische und bewusste Veränderung zu erreichen, exakt dem entsprach, was sie suchte.

Für diesen Versuch engagierte sie 140 gesunde Erwachsene (70 für jede Gruppe), ohne besondere Neigung zu Spiritualität und ohne Erfahrung mit Meditation. Der Versuch ging über sieben Wochen. Während dieser Zeitspanne wurden die Teilnehmer der ersten Gruppe in Teams von etwa 20 Personen von einem qualifizierten Lehrer in die Meditation über altruistischen Liebe eingewiesen und übten dann im Allgemeinen etwa 20 Minuten pro Tag alleine, was sie gelernt hatten.

In der ersten Woche lag der Schwerpunkt auf der wohlwollenden Liebe gegenüber sich selbst; in der zweiten Woche gegenüber den Angehörigen und während der fünf verbleibenden Wochen waren dann auch alle Bekannten, dann Unbekannte und schließlich alle Wesen Gegenstand der Meditation.

Das Ergebnis war eindeutig: Obwohl die Mitglieder dieser Gruppe alle Anfänger in Meditation waren, hatten sie gelernt, ihren Geist zur Ruhe zu bringen, aber darüber hinaus auch noch ihre Fähigkeit zu Liebe und Wohlwollen bemerkenswert weiterentwickelt.

Verglichen mit den Personen der Kontrollgruppe (denen nach Abschluss des Versuchs die gleiche Schulung angeboten wurde) empfanden die Teilnehmer, die sich in der Meditation geübt hatten, mehr Liebe, mehr Engagement in ihrem alltäglichen Tun, mehr Gelassenheit, mehr Freude und andere wohltuende Emotionen. Mit zunehmender Vertrautheit beobachtete Fredrickson auch, dass die positiven Effekte der Meditation auch über die Meditationssitzung hinaus über den gesamten Tag anhielten und nach und nach auch ein kumulativer Effekt festzustellen war.

Messungen zur körperlichen Verfassung der Teilnehmer zeigten außerdem, dass sich ihr Gesundheitszustand wesentlich verbessert hatte. Sogar ihr vagaler Tonus war angestiegen, obwohl er sich – wie wir gesehen haben – normalerweise nicht verändert.33 Die Ergebnisse waren so deutlich, dass der Psychologe Paul Ekman bei einem der Treffen die Einrichtung von „Trainingsstudios für altruistische Liebe“ vorschlug; er spielte damit auf die Sportstudios an, die man überall findet, seit die positiven Auswirkungen regelmäßiger sportlicher Betätigung auf die Gesundheit eindeutig nachgewiesen wurden.

Liebe und Altruismus durch Übung verstärken

Die Forschungsarbeiten sind faszinierend. Für Barbara, mit der ich über diese Fragen diskutieren konnte, ist „Liebe [zuallererst einmal] ein Gefühl, ein vorübergehender Zustand, der Körper und Geist gleichermaßen erfüllt“. Sie erfordert ihrer Meinung nach die Präsenz des Anderen. Das bedeutet, wenn Sie allein sind und an die denken, die Sie lieben, sich über vergangene Momente der Verbundenheit Gedanken machen, erleben Sie in diesem Augenblick keine wahre Liebe.

Solche starken Gefühle, die Sie erleben, wenn Sie allein sind, sind zwar wichtig und absolut wesentlich für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Aber Sie teilen diese Gefühle nicht mit anderen Menschen, weshalb Ihnen die entscheidende und unleugbar physische Zutat der Resonanz fehlt. Physische Präsenz ist ein Schlüssel zur Liebe und zur Positivitätsresonanz, so die Forscherin.

Ohne in irgendeiner Weise weder die Bedeutung noch die ganz besondere Qualität physischer Interaktionen mit einem anderen Menschen leugnen zu wollen, so dürfen doch zwei wesentliche zusätzliche Dimensionen des Altruismus nicht außer Acht gelassen werden: Wenn Emotionen auch nicht anhalten, so erzeugt doch ihre Wiederholung letztlich dauerhaftere Dispositionen. Tritt eine altruistisch veranlagte Person mit einer anderen in Resonanz, so wird diese immer von Wohlwollen geprägt sein.

Ist die altruistische Veranlagung schwach ausgeprägt, können die momentanen positiven Resonanzen in den nachfolgenden Augenblicken mit egoistischen Motivationen zusammen kommen, was ihre positive Wirkung schmälert. Daher ist es wichtig, eine dauerhafte altruistische Motivation mit Beharrlichkeit zu üben.

Und dies führt uns zur zweiten Dimension: dem kognitiven Aspekt, der umfassender und weniger dem Stimmungswandel unterworfen ist als der emotionale Aspekt. Diese kognitive Dimension ermöglicht eine unbegrenzte Ausweitung des Altruismus auf eine große Anzahl von Menschen, einschließlich derer, denen wir nie begegnen werden.

Altruistische Liebe wird sich dann besonders entfalten können, wenn diese unterschiedlichen Dimensionen, die mit vorübergehenden und wiederholbaren Emotionen, mit kognitiven Prozessen und mit andauernden Disposition verbunden sind, in ihr mit aufgenommen werden.

Dr. Matthieu Ricard, 1946 in Frankreich geboren, ist promovierter Molekularbiologe. 1979 wurde er als buddhistischer Mönch ordiniert und lebt heute im Kloster Shechen in Nepal. Er ist Übersetzer des Dalai Lama und Autor zahlreicher Bücher. Er engagiert sich für Meditationsforschung in den Neurowissenschaftenen sowie den Dialog von kontemplativen Traditionen und modernen

Wissenschaften.