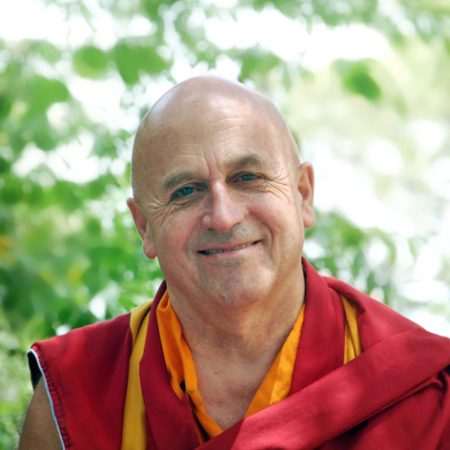

Von Matthieu Ricard

Menschen in Pflegeberufe sind hohen Belastungen ausgesetzt. Matthieu Ricard fragt: Was können wir tun, um mehr zu ihrem Wohlergehen beizutragen? Bessere Arbeitsbedingungen sind notwendig. Patienten sollten den Pflegenden mehr Dankbarkeit entgegen bringen. Wir brauchen gute soziale Bindungen für unser Überleben.

Menschen in Pflegeberufen und Sozialarbeiter befinden sich oft in sehr stressigen und emotional belastenden Situationen. Sie haben lange Schichten und müssen sich mit schwierigen Fällen auseinandersetzen.

Was ihnen wirklich helfen könnte, wären Wertschätzung und Dankbarkeit von denen, die ihre Dienste in Anspruch nehmen – in Gedanken, Worten und Taten. Dankbarkeit könnte ihre Motivation stärken und ihnen Mut machen, ihre Arbeit zu tun. Gleichzeitig stärkt sie die Bindung zu den Patienten und zur Gesellschaft insgesamt.

Doch diese Dankbarkeit sollte sich nicht in Worten erschöpfen. Daher muss es das oberste Ziel sein, die Arbeitsbedingungen in diesen Berufen zu verbessern, um die Pflegenden vor Erschöpfung und Burnout zu schützen.

Pflegekräfte sind tagtäglich mit dem Leiden anderer konfrontiert und empfinden oft Empathie für ihre Patienten; manchmal überträgt sich das Leiden auf sie. Dieses durch Empathie hervorgerufene Leiden ist real.

Neurowissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass die mit Schmerz oder Not verbundenen Gehirnbereiche aktiviert werden, wenn wir mit dem Leid anderer konfrontiert sind.

Wenn Patienten kommen und gehen, türmt sich die Last des empathischen Leidens der Pflegenden Tag für Tag mehr auf. Es kommt zu Burnout. Die Fähigkeit, das Leiden anderer zu ertragen, ist erschöpft; sie können die Situation nicht mehr ertragen. Vielleicht gibt man sogar seinen Beruf auf und orientiert sich neu.

Empathiemüdigkeit und Fürsorge

Das Paradoxe ist: Das Wesen der Pflegeberufe ist die Menschlichkeit. Und wir müssen verhindern, dass der Beruf durch die Arbeitsbedingungen entmenschlicht wird.

Emotionale Erschöpfung ist das Gefühl, am Ende seiner Kräfte zu sein, keine Energie und keine Lust mehr zu haben, sich den täglichen Herausforderungen zu stellen. Wer sich in dieser Situation befindet, fährt sein eigenes soziales Leben herunter. Es fällt schwer, noch persönliche Beziehungen zu anderen zu führen.

Dies wird manchmal auch als Mitleidsmüdigkeit bezeichnet. Die Arbeiten der Neurowissenschaftlerin Tania Singer, mit der ich viel zusammengearbeitet habe, zeigen, dass es richtiger ist, von Empathiemüdigkeit zu sprechen.

Der Unterschied ist wichtig: Empathie ist ein Zustand der affektiven Resonanz mit dem Leidenden. Wird es zu viel, kann dies leicht zu Erschöpfung und Leid führen.

Mitgefühl im Sinn altruistischer Liebe oder Fürsorge ist dagegen eine konstruktive Geisteshaltung. Sie hilft demjenigen, der sie empfindet, ebenso wie demjenigen, der sie empfängt.

Die Kultivierung dieser Art von Fürsorge kann dazu beitragen, die durch Burnout verursachten Schwierigkeiten zu überwinden. Daher wäre es hilfreich, den Pflegenden Wege aufzuzeigen, wie sie die inneren Qualitäten und die Widerstandsfähigkeit entwickeln können, die sie brauchen, um die Patienten besser zu betreuen und selbst Zufriedenheit und emotionales Gleichgewicht zu erfahren.

Noch besser wäre es, wenn die Verantwortlichen, die Gesundheitssysteme konzipieren oder reformieren, sich mehr an Mitgefühl und Menschlichkeit orientierten, statt an Kostensenkungen und Beschleunigung der Versorgung.

Viele Pflegende empfehlen ihren Beruf nicht weiter

Burnout zeigt sich auch als Verlust des Gefühls der persönlichen Erfüllung und Selbstverwirklichung, was zu einem Gefühl des Versagens führt. Der Verlust des Vertrauens in sich selbst und in den Wert dessen, was man erreicht hat, führt zu tiefer Entmutigung und oft zu depressiven Zuständen.

Im Januar 2023 veröffentlichte die Ethikkommission des französischen Krankenhausverbands FHF (Fédération Hospitalière de France) einen Bericht, der auf der landesweiten Umfrage “Betreuung von Fachkräften im Gesundheitswesen“ basiert.

Diese groß angelegte Studie, die sich an das Krankenhauspersonal öffentlicher medizinischer und sozialer Einrichtungen richtete, ergab, dass “die Mehrheit der befragten Fachkräfte (80 Prozent) stolz auf ihren Beruf ist; dieser gibt ihnen das Gefühl, nützlich zu sein (91 Prozent).

Eine große Mehrheit ist jedoch auch der Ansicht, dass ihre Arbeit Stress verursacht (89 Prozent). Fast die Hälfte der Befragten gaben an, dass sie ihren Beruf trotz des Gefühls des Stolzes und des Nutzens, den sie daraus ziehen, nicht weiterempfehlen würden. Fast drei Viertel der Befragten haben “den Eindruck, dass sich die Ausübung ihres Berufs stark verändert”.

Die Politik muss handeln

Es gibt derzeit zwei große Ziele: einmal die Effizienz, das heißt maximale öffentliche Gesundheit mit den verfügbaren Ressourcen, dann Gerechtigkeit, also Zugang zur bestmöglichen Versorgung für alle.

Was können wir tun, um unser Bewusstsein zu schärfen und zum Wohlergehen derjenigen beizutragen, die Pflegeaufgaben übernehmen? Wie können wir auch im Kleinen den Pflegenden helfen?

Die Politik muss handeln und sollte auf die Warnungen des Personals von Gesundheitseinrichtungen hören. Pflegenden sollten gehört, ermutigt und anerkannt werden.

Weiter ist es notwendig, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und die Gehälter zu erhöhen. Das steht ganz oben auf der Liste der Kriterien, die die Attraktivität der medizinischen Berufe verbessern.

Was können wir als Patientinnen und Patienten tun? Wir brauchen die Menschen in den Pflegeberufen. Daher sollten wir dem medizinischen Personal aktive Anerkennung, Respekt und Vertrauen entgegenbringen.

Ein Akt der Freundlichkeit wäre es, sich zum Beispiel die Frage zu stellen: Muss ich wirklich in die Notaufnahme gehen? Ein großer Teil der Besuche in der Notaufnahme ist vermeidbar. Daher sollten wir innehalten: Liegt ein akuter Notfall vor? Kann ich auf die Konsultation beim Hausarzt warten, um das Krankenhaus zu entlasten?

Natürlich gibt es Situationen, in denen eine Notfallversorgung erforderlich ist. Genau für diese Fälle sind die Krankenhäuser da. Doch wir sollten im Kopf haben: Unsere Existenz, ja unser Überleben hängt eng mit unserer Fähigkeit zur Kooperation zusammen. Wir brauchen für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen.

Gute soziale Bindungen zwischen Pflegenden und Patienten

Forscher haben gezeigt, dass das Gefühl der Verbundenheit mit anderen das psychische Wohlbefinden und die körperliche Gesundheit steigert und das Risiko einer Depression verringert.

Sich verbunden zu fühlen und Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein, erhöht auch das Einfühlungsvermögen und fördert vertrauensvolle und kooperative Verhaltensweisen.

All dies führt zu einem positiven Kreislauf oder, um es mit den Worten von Barbara Fredrickson, einer der Begründerinnen der Positiven Psychologie, auszudrücken: zu einer aufwärts gerichteten “Tugendspirale”.

Das Vertrauen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit werden umso stärker, je mehr man sie miteinander teilt.

Gute soziale Bindungen sind daher ein grundlegendes und lebenswichtiges Bedürfnis. Die Pflege von ruhigen zwischenmenschlichen Fähigkeiten schafft Vertrauen und gibt der Pflege ihre menschliche Dimension zurück.

Dr. Matthieu Ricard, 1946 in Frankreich geboren, ist promovierter Molekularbiologe. 1979 wurde er als buddhistischer Mönch ordiniert und lebt heute im Kloster Shechen in Nepal. Er ist Übersetzer des Dalai Lama und Autor zahlreicher Bücher. Er engagiert sich für Meditationsforschung in den Neurowissenschaftenen sowie den Dialog von kontemplativen Traditionen und modernen Wissenschaften.

Quellen

(1) Ergebnisse der Untersuchung in Frankreich “Prendre soin des professionels de la santé“ (Pflege von Angehörigen der Gesundheitsberufe) https://www.fhf.fr/sites/default/files/2023-02/FHF_R%C3%A9sultats_enqu%C3%AAte_2023_0.pdf

(2) Actualité et dossier en santé publique n° 110: Prendre soin des professionnels de santé

Klimecki, O., & Singer, T. (2011). Empathic distress fatigue rather than compassion fatigue? Integrating findings from empathy research in psychology and social neuroscience. Pathological Altruism, 368–383.

(3) Klimecki, O. M., Leiberg, S., Ricard, M., & Singer, T. (2014). Differential pattern of functional brain plasticity after compassion and empathy training. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 9(6), 873–879.

(4) Klimecki, O., & Singer, T. (2011). Empathische Belastungsmüdigkeit statt Mitleidsmüdigkeit? Integration von Erkenntnissen aus der Empathieforschung in der Psychologie und den sozialen Neurowissenschaften. Pathologischer Altruismus, 368-383.

(5) Klimecki, O. M., Leiberg, S., Ricard, M., & Singer, T. (2014). Unterschiedliche Muster der funktionellen Hirnplastizität nach Mitgefühls- und Empathie-Training. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 9(6), 873-879.

(6) https://www.matthieuricard.org/en/caring-for-the-caregivers-burnout-gratitude-and-compassion/