Worum es in Europa eigentlich geht

Sind Staatsschulden prinzipiell unmoralisch? Der Ökonom Karl-Heinz Brodbeck erklärt, warum Schulden die ungleiche Einkommensverteilung in Europa zementieren.

Kaum waren die Stimmen der Europawahl ausgezählt, meldeten sich Ökonomen zu Wort: Es gebe, meinte Wolfgang Münchau im Spiegel-Online, nur einen Wahlsieger: Italiens Premier Matteo Renzi. Italien übernimmt in der zweiten Jahreshälfte die europäische Ratspräsidentschaft, und Renzis Wahlerfolg beruhe vor allem auf dem Versprechen, die Schuldenbremsen zu lockern.

Nicht Euroskepsis oder gar Europafeindlichkeit, sondern die Aufforderung zum Schuldenmachen sei das eigentliche Wahlergebnis: „Die Rache der Wähler ist verständlich, aber nicht konstruktiv“, meinte der Spiegelautor, stellvertretend für wohl die meisten Ökonomen. Interessant ist hierbei der stillschweigend vorausgesetzte Grundgedanke: Staatsverschuldung ist nicht nur aktuell, sondern prinzipiell aus moralischen Gründen abzulehnen. Es lohnt, dieser prinzipiellen Frage genauer nachzugehen.

Sind Staatsschulden prinzipiell unmoralisch?

Das Argument gegen Staatsschulden ist im Grunde einfach und wirkt auf den ersten Blick plausibel. „Der Schuldenberg wird nicht abgetragen, sondern in die Zukunft geschoben. Die Leidtragenden sind unsere Enkel.“ Schulden schränken die „Handlungsfähigkeit künftiger Generationen“ ein (Handelsblatt 27.3.2012).

Dieser Gedanke ist schon alt. Der im 19. Jahrhundert einflussreiche deutsche Ökonom Friedrich List hatte geschrieben: „Staatsschulden sind Wechsel, welche die gegenwärtige Generation auf die künftige Generation zieht.“ Die gegenwärtige Generation gibt also fröhlich das Geld der Kinder und Enkel aus, nach dem Motto: Nach uns die Sintflut. Mit diesem Argument wurden Schuldenbremsen eingeführt, die dann doch immer wieder Ausnahmen kennen oder – wie in den USA – laufend nach oben verschoben werden.

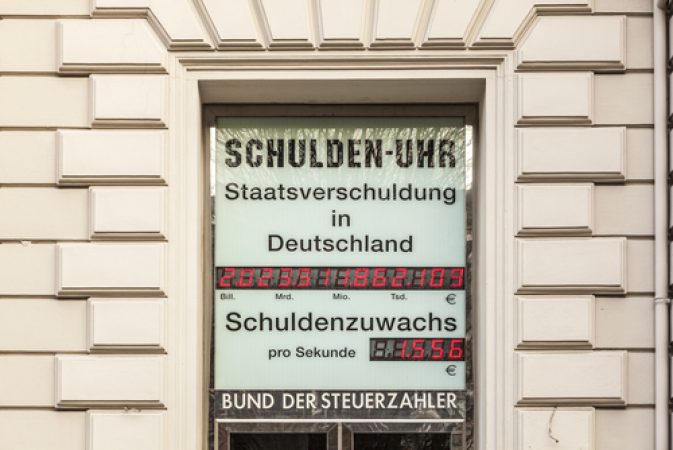

Trotz der öffentlich bekundeten Überzeugung, dass Staatsschulden moralisch verwerflich seien, steigen sie in allen Staaten der Erde faktisch fast ausnahmslos. Da die Politik immer auch einflussreiche Gesellschaftsschichten bedient, bleibt die Frage, wer also bei aller vermeintlich moralischen Verurteilung daran ein Interesse hat.

Das Beispiel der Staatsverschuldung ist geeignet, die Schwierigkeiten jeder moralischen Argumentation kurz zu verdeutlichen. Man muss man sich hierbei die – in der Regel stillschweigend vorausgesetzten – Werte, auf denen solch ein moralisches Urteil beruht, bewusst machen. Das lässt sich praktisch meistens durch eine Frage sichtbar machen: Gilt eine moralische Regel immer, in jedem Fall? Naturgesetze kennen keine Ausnahmen, sonst wären es keine Gesetze. Moralische Regeln dagegen müssen, wie ein staatliches Gesetz, immer wieder fallweise angewendet und begründet werden.

Sind alle Menschen gleich?

Das zentrale Argument lautet ja: Wir, die gegenwärtig Lebenden, versündigten uns an unseren Nachkommen. Das gilt nun auch für das Klima, das Artensterben, die Bodenerosion, die Vergiftung des Grundwassers usw., sogar noch verstärkt. Welcher Wert wird hier vorausgesetzt?

Es ist der Gedanke der grundsätzlichen Gleichheit der Menschen. Menschen sind im ethischen Sinn, etwa aus dem Geist der Menschenrechte, gleich – und zwar nicht nur heute, sondern über Generationen, Kulturen und Religionen hinweg. Wenn wir den ethischen Wert der Gleichheit ernst nehmen, so gilt er auch zwischen gegenwärtigen und künftigen Generationen. Folgt daraus nun: Wenn „wir“ heute Schulden aufnehmen, dann müssen ungerechterweise und wieder den Gleichheitsgrundsatz „die“ künftigen Generationen die Zinsen dafür tragen und diese Schulden tilgen?

Nun ist der Hinweis auf künftige Generationen für ökologische Probleme oder für eine Erosion kultureller Traditionen zweifellos eine zutreffende Antwort: Ausgestorbene Tier- und Pflanzenarten sind unwiederbringlich verloren. Atomarer Müll strahlt für Jahrtausende. Doch was sind Schulden?

Es gibt hier immer zwei Parteien: Den Schuldner (hier der Staat) und den Gläubiger. Der Staat verschuldet sich bei den Bürgern, die dann Staatspapiere in Händen halten und dafür Zinsen und später Tilgung fordern. Die Gläubiger wiederum vererben vielfach ihr Vermögen – die Staatspapiere – an die nächste Generation. Es wird also keineswegs nur eine Schuld vererbt, sondern genau symmetrisch auch Vermögen.

Hohe Staatsschulden zementieren Vermögensunterschiede

Kein Staat kann zukünftiges Geld ausgeben. Er kann immer nur an die heute lebenden Bürger Staatspapiere verkaufen. Es findet also nur ein Eigentumswechsel statt: Wenn man heute eine Lebensversicherung abschließt, das Versicherungsunternehmen das Geld in Staatspapieren anlegt und der Staat dieses Geld wieder ausgibt, so findet nur eine Umverteilung innerhalb einer Generation statt. Die ungeborenen Kinder und Enkel haben damit nichts zu schaffen.

Ist also das Urteil, Staatsverschuldung sei moralisch zu verwerfen, damit sinnlos geworden? Nicht ganz. Es muss nur anders begründet werden. Hohe Schulden bedeuten zugleich hohe Vermögen bei nur einem kleinen Teil der Bevölkerung – Vermögen, die sich durch Zinszahlungen noch automatisch vermehren. Andere Bürger, die nur Lohneinkommen beziehen und geringe Ersparnisse haben, müssen mit ihren Steuern für diese Zinsen und die Schuldentilgung aufkommen.

Hohe Erbschaftssteuer könnte die Ungleichheit aufheben

Die Staatsverschuldung zwingt also künftige Staatshaushalte dazu, stets die ungleiche Vermögensverteilung weiter durch Zinsen und Tilgung zu bedienen. Würde man durch eine hohe Erbschaftsteuer die Weitergabe von Vermögen an die nächste Generation, die dieses Vermögen ohne Leistung erbt, weitgehend verhindern, so würden die Staatsschulden fast automatisch getilgt.

Banken, die gleichfalls hohe Bestände an Staatspapieren halten, werden im Krisenfall sogar gerettet, nur damit die Eigentumsansprüche, damit die ungleiche Verteilung gewahrt bleibt. Würden spekulativ aufgetürmte Werte tatsächlich entwertet, so verschwände wiederum ein großer Teil der Staatsverschuldung. Dass all dies nicht geschieht, dagegen steht offenkundig ein ganz anderer „Wert“: Das uneingeschränkte Recht auf Eigentum und hohe Renditen, auch wenn dieses Eigentum zwischen den sprichwörtlichen 99 Prozent und dem 1 Prozent der Reichen höchst ungleich verteilt ist.

Was man also implizit als Wert voraussetzt – die Gleichheit der gegenwärtigen und künftigen Generation –, wird bezüglich der Vermögensverteilung stillschweigend unterlaufen. Es sind nicht „die“ zukünftige Generationen, die von Staatsschulden belastet werden; es ist jene Mehrheit der Bevölkerung, die schon heute dafür gerade stehen muss: Menschen, die arbeiten und Steuern bezahlen, ohne ein großes Vermögen zu besitzen.

Die reiche Minderheit der Bevölkerung und das Finanzsystem haben von der Staatsverschuldung nur einen Vorteil: Die Eigentumsgarantie und Zinserträge. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist denn auch der eigentliche Grund für die tiefe Unzufriedenheit der Bevölkerungsmehrheit, die sich im Ergebnis der Europawahl 2014 ausgedrückt hat. Erst wenn Europa aufhört, ökonomisch durch eine Minderheit der Wohlhabenden regiert zu werden, wenn die skandalöse Ungleichheit der Vermögen und Einkommen beseitigt wird, kann der eigentliche Grund für soziale Unruhen beseitigt und das Vordringen extremistischer Parteien gebremst werden.

Karl-Heinz Brodbeck

Karl-Heinz Brodbeck ist Prof. em. für Volkswirtschaftslehre. Er unterrichtete an der Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH) Würzburg und der Hochschule für Politik, München. Autor zahlreicher Bücher zu den Themen Ökonomie und Kreativität.