Ein Buch untersucht die Kosten des Konsums

Wie ist es möglich, dass alles immer billiger wird? Michael Carolans überraschende Antwort: „Es ist nicht möglich.“ Auf 304 Seiten erläutert der Soziologie-Professor die wahren Kosten billiger Waren mit vielen Beispielen, Überlegungen und Rechnungen.

Ob Nahrungsmittel, Elektrogeräte, Kleidung, Autos oder Plastikartikel – den Löwenanteil der Kosten, die darin stecken, zahlen nicht die Kunden, sondern die Gesellschaft als Ganzes, aber auch die Tiere und die Natur. Für dieses Prinzip, die Kosten zu „sozialisieren“, hat Carolan den Begriff „Cheaponomics“ geprägt. Sozialismus bedeute, das Volksvermögen umzuverteilen. In diesem Sinn bezeichnet er die Konzerne und Firmen als Sozialisten, die ihre Kosten der Allgemeinheit aufbürden und die Gewinne für sich verbuchen.

Diese These untermauert Carolan in neun Kapiteln. So listet er die versteckten Kosten von Computern, Tablets und Smartphones auf: für den Abbau der Rohstoffe, für die zerstörte Umwelt, die Arbeiter, die durch den Kontakt mit giftigen Chemikalien bei der Produktion krank werden, für die Entsorgung. Unermessliches Leiden entstehe für die Menschen, die in Gebieten leben, in denen Konfliktmaterial ausgebeutet wird.

Sogenannte billige Nahrungsmittel sind nur möglich durch Subventionen und Externalisierung der Umweltzerstörung. Der Verkauf eines Burgers zum Sonderangebot von 0,99 Dollar sei kriminell. Der Preis berücksichtige weder die Kosten für die Folgen von Klimaerwärmung, Bodenerosion und Wasserschmutzung noch die von ungesunder Ernährung und dem Leiden der Tiere.

Dem Billig-Kaufhaus Walmart, das reichlich Anschauungsmaterial für seine Vorlesungen bietet, widmet er ein eigenes Kapitel. Dort macht vor allem die Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter es überhaupt erst möglich, Waren zu Schleuderpreisen anzubieten. Wer eigentlich zahlt, sind die Lohnempfänger selbst, die ihre Gesundheit ruinieren und keine Renten ansparen können, sowie die Sozialkassen der Staaten, die diese Menschen auffangen.

Jeder Konsum hinterlässt Spuren

Wer glaubt, besonders ökologisch zu handeln, weil er hauptsächlich im Internet aktiv ist, wird auch eines Besseren belehrt: Ein Tag am Rechner mit diversen Google-Suchen, dem Streaming von Videos und einer Bilder-Recherche entspricht nach Schätzungen des Autors einem Verbrauch von 1660 Gramm des klimaschädlichen Kohlendioxids – das ist die gleiche Menge wie auf einer Autofahrt von fünf Kilometern mit einem Kleinwagen emittiert wird. Denn Server-Farmen und Daten-Autobahnen sind energieintensiv. Obendrein würden sie meistens von klimaschädlicher Kohle angetrieben.

Und so geht es weiter. Mit teilweise verblüffenden Rechenbeispielen führt der Soziologe uns die Komplexität des Lebens in der globalisierten Welt vor Augen: Was immer wir tun und vor allem, was immer wir konsumieren, wir berühren damit unmittelbar das Leben anderer und hinterlassen Abdrücke in der Natur. Was folgt aus all dem?

Auch diesem Thema widmet Carolan ein Kapitel am Ende des Buches, wobei klar ist, dass niemand eine Lösung aus dem Hut zaubern kann. Aber die „Zehn Empfehlungen für Qualität, Bezahlbarkeit und Umsatz“, sind ein Anfang für eine Diskussion, die viele Ebenen betrifft: die politische, die wirtschaftliche und die persönliche.

Hier zeigt sich Carolan als Anhänger der Sharing Economy, also Dinge nicht besitzen, sondern teilen. Das letzte Kapitel ist nicht weltbewegend und zeigt, wie schwierig es ist, aus dem System auszubrechen. Doch das Buch ist wertvoll, es öffnet uns die Augen dafür, welche vielfältigen Wirkungen wir mit jedem einzelnen Produkt erzeugen, das wir kaufen. Wer sich das bewusst macht, wird achtsamer konsumieren – und so wenig wie möglich.

Birgit Stratmann

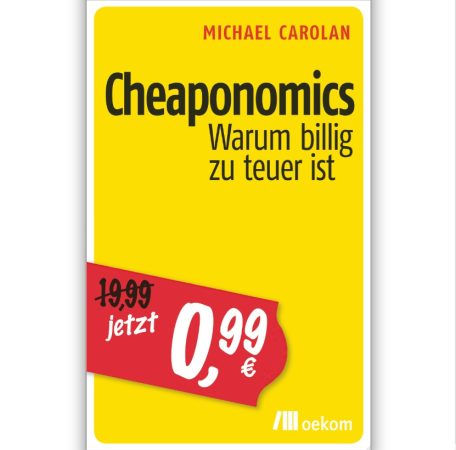

Michael Carolan: Cheaponomics – Warum billig zu teuer ist. Oekom Verlag, München 2015. 304 S., 22,95 €