Ein Standpunkt von Carsten Petersen

Erstmals sind genmanipulierte Babies zur Welt gekommen. Ein Tabubruch, den der Philosoph Carsten Petersen einordnet. Er fürchtet, dass dies der Anfang einer permanenten Optimierung des Menschen ist. Doch welchen Sinn hat ein Leben, das den Zufall ausschaltet?

Die Meldung am 26. November 2018 erregte weltweit Aufsehen: Der chinesische Wissenschaftler He Jiankui hat zwei Babies mit Hilfe der Genmanipulation resistent gegen HIV gemacht. Wenn jetzt die Wissenschaftsgesellschaft aufschreit und das Experiment einhellig verurteilt, ist eine gehörige Portion Neid und Scheinheiligkeit dabei.

Denn groß ist die Versuchung, selbst der erste Wissenschaftler zu sein, der die Gene eines anderen Menschen grundlegend verändert hat. Und die finanziellen Erwartungen sind hoch. Man musste davon ausgehen, dass Eingriffe in das Erbgut, bisher begrenzt auf Tiere und Pflanzen, auch vor dem Menschen nicht Halt machen.

Was ist da gerade passiert? Lulu und Nana, die ersten genveränderten Menschen sind geboren. Die mit dem sogenannten Crisp/Cas9 Verfahren veränderten Gene der beiden Mädchen sollen dafür sorgen, dass sie sich nicht mit dem HIV-Virus anstecken können. So weit so gut. Mehr wissen wir noch nicht.

Wir wissen nicht, welche weiteren Folgen die Gen-Veränderung hat. Niemand kann das wissen oder abschätzen. Sie werden sich vielleicht nicht mit Aids anstecken, aber dafür möglicherweise anfällig für andere Krankheiten sein.

Wir wissen nicht, welche Folgen der Eingriff auf die nächste Generation haben wird, falls die Mädchen später einmal Kinder bekommen. Hinzu kommt die Wirkung auf die Mädchen, die mit Sicherheit ihr Leben lang im Fokus der Weltaufmerksamkeit stehen. Werden sie das genießen, hassen oder fürchten? Oder wird es ihnen gleichgültig sein?

Türe und Tore weit offen für weitere Eingriffe

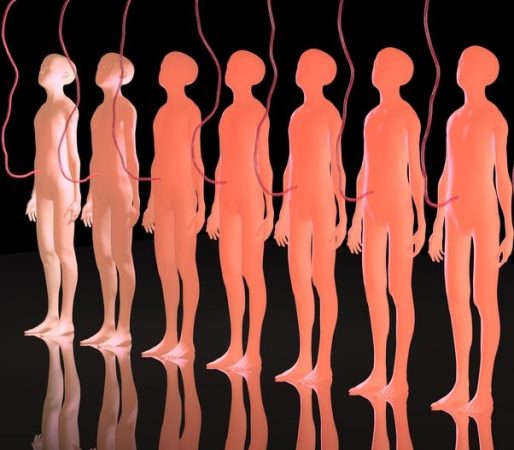

Welche Folgen hat das Experiment für uns alle? Es ist zu erwarten, dass sehr bald weitere Kinder mit gentechnisch veränderten Genen geboren werden, die gegen andere Krankheiten immun sind. Abzusehen ist auch, dass die Gentechnik nicht nur eingesetzt wird, um Krankheiten abzuwehren, sondern auch zur Optimierung des Menschen.

Das ist im Prinzip ja auch das gleiche. Ob ein fremdes Gen meinen Körper gegen HIV immun oder mich intelligenter macht, ist aus ethischer Sicht kein relevanter Unterschied. Das erste verspricht nur eine bessere Publicity, die gebraucht wird, solange die Menschen Angst vor der neuen Technik haben.

Optimierung und Abwehr negativer Einflüsse sind auch heute schon möglich. Was ist es, das uns bei der Genmanipulation so erschreckt? Da ist zum einen der Preis: Das Verfahren ist sehr teuer, deshalb werden es sich nur die Reichen leisten können. Damit würde der Unterschied zwischen Reich und Arm weiter zementiert. Das gilt aber auch für andere Verfahren, etwa die heute schon mögliche AIDS-Therapie. Die reichen Patienten überleben die Immunschwäche, die armen sterben daran. Insofern verlängert das neue Verfahren nur die unendliche Liste der Ungerechtigkeiten unserer Welt.

Weiter wird eingewandt, das Experiment sei überflüssig, da es auch heute schon Möglichkeiten der AIDS-Therapie gäbe. Auch dieser Einwand ist nicht stichhaltig: Erstens ist es ein großer Unterschied, ob ich von AIDS nach langer, anstrengender Therapie geheilt werde oder ob ich gar nicht erst daran erkranke. Außerdem wird auf der ganzen Welt überflüssigerweise geforscht. Das kann auch gar nicht anders sein, denn kein Forschungsvorhaben der Welt kann sich von Anfang an darüber im Klaren sein, ob es irgendeinen Ertrag haben wird.

Leben unter Kontrolle bringen

Was uns zu Recht erschreckt ist etwas ganz anderes: Genmanipulation will den Zufall abschaffen und Leben unter Kontrolle bringen. Wenn Lebewesen natürlicherweise entstehen, kann man nicht vorhersehen, wie das Ergebnis sein wird. In der Natur kann es Genveränderungen und Mutationen geben, wenn Zellen sich teilen.

Das passiert auch oft: Einfältige Eltern können hochintelligente Kinder haben. Die Nachkommen von Genies sind meistens keine. Ob man dazu Gottes Ratschluss oder Zufall sagt, ist zweitrangig. Spannend wird es, wenn der Mensch selbst anfängt, die Mutationen hervorzurufen, wie es jetzt in China geschehen ist. Denn dann müssen wir uns ganz andere Fragen stellen.

Stellen wir uns vor, wir seien in der Lage, Krankheiten abzuschaffen, weil wir, oder wenigstens die Menschen, die sich das leisten können, immun gegen alle Krankheiten sind. Würde uns nicht etwas fehlen?

Die Mutter, die uns liebevoll umsorgt, das Fieber misst, uns Hustensaft verabreicht und einen frischen Orangensaft ans Bett stellt? Der Ehemann, der uns mit frischen Blumen im Krankenhaus besucht? Die Auszeit, die uns unsere Grippe geschenkt hat, in der wir einen fabelhaften Roman gelesen haben? Die Krankmeldung, die uns der Arzt geschrieben hat, damit wir Zeit bekamen, um uns um unsere Ehe zu kümmern? Ist es nicht eigentlich ein Stück des guten Lebens, dass es uns mal nicht so gut geht? Dass wir zum Innehalten gezwungen sind und Möglichkeiten bekommen, innerlich zu wachsen?

Oder anders herum: Stellen wir uns vor, wir leben in einer Gesellschaft von optimierten Menschen. Die Eltern werden verantwortlich gemacht, wenn sie nicht alles in die beste verfügbare Optimierungstechnik investiert haben. Fehler zu machen, wird unverantwortlich, denn sie hätten vermieden werden können. Kein peinliches Erröten mehr, kein fröhliches „Shit happens“, kein entspanntes „C‘est la vie“ mehr. Nie mehr.

Optimierte Menschen sind eine todtraurige Spezies. Das Schlimmste an perfekten Menschen ist, dass sie nichts mehr machen können, dass sie sich nicht mehr entwickeln können, dass ihr Leben keinen Sinn hat. Unsere Fehler machen das Leben erst spannend und reich.

Carsten Petersen

Carsten Petersen geb. 1954, studierte Philosophie, Literatur und Kunstgeschichte. Er ist Lehrer, Erzieher, Vater und Imker. Lebt mit seiner Familie in Uelzen.