Essays von Frauen

Führende feministische Autorinnen verraten in diesem Buch, welche patriarchalen Denkmuster sie in sich entdeckt haben und wie wir sie verlernen könnten. In 16 Beiträgen zu Themen wie Arbeit, Sprache, Familie, Liebe, Sex, Geld, Politik und Macht reflektieren sie darüber, wie wir eine krank machende Arbeits- und Lebenswelt hinter uns lassen können.

Immer wieder nehme ich neugierig das Buch „Unlearn Patriarchy“ in die Hand, blättere die einzelnen Kapitel noch mal durch, unterstreiche, denke nach. Ich will das Buch nutzen, um mir selbst auf die Schliche kommen, welche patriarchalen Verhaltensmuster für mich als Frau ein freies selbstbestimmtes verhindern.

Auch die Herausgeberinnen Lisa Jaspers und Naomi Ryland bekennen freimütig, wie sehr sie selbst dem patriarchalen Denken noch verhaftet sind und wie schwer es sei, aus den vorgeschriebenen Rollen und gesellschaftlichen Erwartungen auszubrechen. Vor allem, wenn man selbst Teil des Systems sei und vom Patriarchat bisher profitiert habe.

Um das Patriarchat zu verlernen, wählen sie als Autorinnen Feministinnen aus, zum Teil Bestsellerautorinnen und regelrechte Powerfrauen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Ihre Absicht mit dem Buch ist es, Solidarität zu leben und Menschen zu vernetzen. Die Leserschaft rufen dazu auf, „gemeinsam zu verlernen.“

Unlearn Sprache: Über Gendersternchen und mehr

Zu Beginn nimmt uns die Autorin Kübra Gümüşay, Bestsellerautorin von „Sprache und Sein“, in die Bedeutungswelt der Sprache mit. Sprache ist das Innerste unserer Kultur, sie beschreibt, wie wir die Welt sehen. Sie macht bewusst: „Wörter sind wie Räume, die wir erbaut haben, um uns in ihnen zu treffen.“ Was aber, so fragt sie, wenn wir keine Worte finden, um das, was wir erleben, auszudrücken?

So konnten etwa Missstände wie „sexuelle Belästigung“ in den 1960-er Jahren einfach nicht benannt werden und wurden daher nicht als Problem erkannt. Gümüşay: „Wie sollen wir umgehen mit einer Sprache, die unsere Realität nicht abbildet oder unsichtbare Mauern errichtet? Das Patriarchat zu verlernen, sei ein Aufbruch ins Ungewisse. „Patriarchale Sprache zu verlernen, eine emanzipiertere, gerechtere Sprache zu lernen, bedeutet für sie daher, diese neue Form, sich auszudrücken, überhaupt erst zu schaffen.

Wer allerdings ein flammendes Plädoyer für Gendersternchen von der Autorin erwartet hat, wird enttäuscht. Gümüşay: „Und zwar, weil ich das Gendersternchen für eine lediglich gute Lösung halte, nicht aber für die beste.“

Erstrebenswert ist für sie der Weg hin zu einer Sprache, in der die Menschen nicht primär einer Geschlechteridentität zugeordnet würden. Die Art und Weise, wie über Gendersternchen gesprochen werde, sei symptomatisch für eine Kultur der Absolutheitsansprüche.

Abschied von der Kleinfamilie?

Unerschrocken nimmt Teresa Brücker in „Unlearn Familie“ den Glaubenssatz und Idealisierungen auseinander, dass Familien für Geborgenheit, Freude und Harmonie stünden.

Sie schärft das Bewusstsein dafür, dass besonders Kleinfamilien in unserem Wirtschaftssystem einen ökonomischen Zweck haben, die Arbeitskraft der Erwachsenen durch Care-Arbeit und Zuwendung nach einem anstrengenden Tag wiederherzustellen.

„Die Wirtschaft baut darauf, dass in Familien unbezahlte Reproduktionsarbeit geleistet wird.“ Und sie macht darauf aufmerksam, dass es vor allem Frauen sind, die die Familie als Ort der Fürsorge herstellen und sich dafür oft erschöpfen.

„Ohne die unbezahlte Arbeit, die in Familien geleistet wird, würde unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen.“ Daher macht sie sich für den Abschied von der klassischen Kleinfamilie und für Gemeinschaften stark, in der Community-Care statt Self-Care und die wechselseitige Verantwortung füreinander im Mittelpunkt stehen.

Macht neu denken

Sehr beeindruckend ist der Beitrag von Naomi Ryland über ihre leidvolle persönliche Erfahrung, Macht abzugeben. Fünf Jahre nach Gründung ihres Unternehmens tbd*, einem Stellenportal und Ratgeber für Sinnsuchende, hat sie die Firma in eine selbstorganisierende Struktur umgewandelt.

Es war ein bewusster Schritt, die klassische hierarchische Unternehmensstruktur zu verlassen. Dabei wurde die vollständige Macht den Mitarbeiterinnen übertragen, selbst Entscheidungen, z. B. auch über die Gehälter, zu treffen.

Doch ihre Erwartungen seien nicht erfüllt worden. Sie erlebte Wut, Frust und Resignation und hatte die starren Mechanismen von Machtstrukturen übersehen. Dann stellte sie sich der Aufgabe, Macht komplett neu zu denken und berichtet über ihre Auseinandersetzung mit Ansätzen der prominentesten Machttheoretikerin Hannah Arendt.

Um Alternativen zu „Macht über“ zu entwickeln, müssten wir uns von der Idee der Leiter und Hierarchie in den Köpfen befreien. Am Ende formt sich ein Bild von Macht, das Werte wie Vertrauen, Gemeinschaft und Wertschätzung nährt.

Es ist gut, sich Zeit zu nehmen und von den intelligenten Essays in diesem Buch berühren und inspirieren zu lassen, kreativ mitzudenken und sich staunend für ganz neue Perspektiven zu öffnen, die heute zukunftsfähig sind.

Michaela Doepke

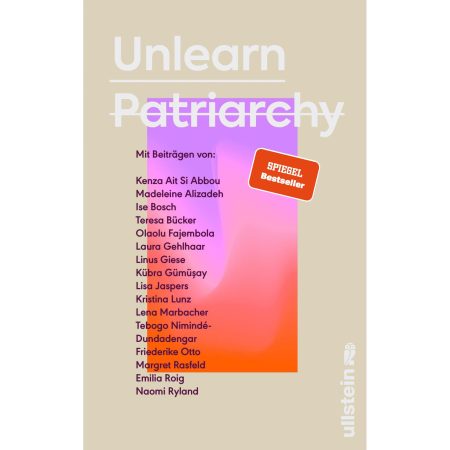

Lisa Jaspers, Naomi Ryland, Silvie Horch, Unlearn Patriarchy, Ullstein Buchverlage, Berlin 2022