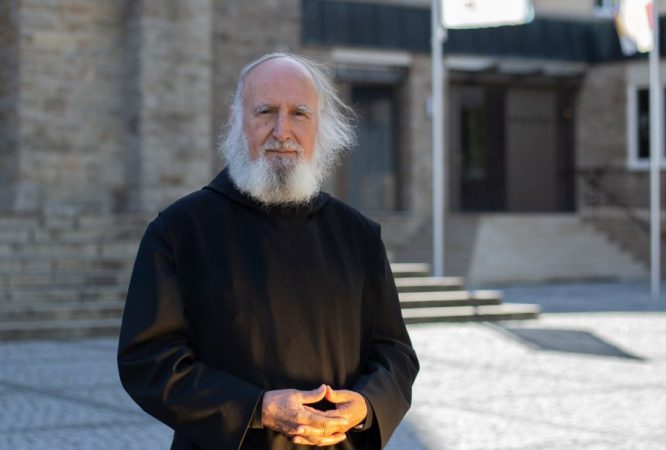

Ein Interview mit Anselm Grün

„Ich glaube an den guten Kern in jedem Menschen“, sagt der Benediktinerpater Anselm Grün. Doch Krisen und Polarisierung drohen das menschliche Potenzial zu verdecken. Grün spricht im Interview über Quellen der Hoffnung, Zuwendung, Güte und den „heiligen Raum“ in uns, wo wir einverstanden sind mit dem Leben.

Das Gespräch führte Mike Kauschke

Frage: Wir leben in einer Zeit der Krisen, in denen wir Verunsicherung spüren. Was kann uns eine innere Orientierung geben?

Grün: Für mich ist die wichtigste Haltung die Hoffnung. Hoffnung ist nicht Zweckoptimismus oder Erwartung. Hoffnung sieht die Wirklichkeit, wie sie ist, aber wir sind nicht fixiert auf das Negative. Wir hoffen darauf, dass das, was jetzt ist, sich verwandeln kann, dass neue Aufbrüche möglich sind, dass diese Krise zu einer Chance, zu einem neuen Miteinander führen kann.

Wo liegen die Quellen der Hoffnung, die wir neu entdecken können?

Grün: Ich begleite viele Menschen, die von ihren Verletzungen erzählen. Das kann ich nur tun, wenn ich darauf hoffe, dass ihre Wunden in Perlen verwandelt werden, wie Hildegard von Bingen sagt.

Wie aber können Menschen wieder Hoffnung finden? Hier finde ich die Fragen fruchtbar: Welche Hoffnung vermittle ich in meinem Beruf oder überhaupt als Mensch? Geht von mir Hoffnung oder Pessimismus aus? Wir müssen nur die Augen öffnen dafür, dass die Hoffnung schon da ist. Wir müssen sie nicht neu schaffen, sondern ihr vertrauen. Aber manchmal braucht es einen Anstoß von außen, um mit unserer Hoffnung in Berührung zu kommen.

Diese Hoffnung sollte ja auch zum Handeln führen, gerade in dieser Zeit, wo wir auf viele Krisen antworten müssen. Wie sehen Sie diesen Schritt ins Handeln?

Grün: Die Hoffnung will auf jeden Fall zum Handeln führen. Ernst Bloch, der jüdische Philosoph, hat Hoffnung als die Kraft beschrieben, die die Geschichte voranbringt. Wenn ich hoffe, sind meine Handlungen nicht so verbissen und aggressiv.

Wenn ich in mir gespalten bin, spalte ich auch andere Menschen.

Religion ist in unserer Zeit als Hoffnungsgeber in der Krise. Wie sehen Sie die Rolle von Religion oder religiösem Leben in unserer Zeit?

Grün: Die Kirche erreicht viele Menschen heute nicht mehr. Aber in unserem Kloster erleben wir, dass Menschen zu uns kommen, die nach etwas suchen, nach Spiritualität.

Die Frage ist, wie die religiösen Institutionen die Menschen ansprechen, ob sie sie belehren, zur Moral erziehen wollen oder ob sie ihre Sehnsucht ansprechen. Ich glaube, dass jeder Mensch eine Sehnsucht hat nach etwas, was größer ist als er selber. Wie finden wir den Schlüssel, um diese Sehnsucht anzusprechen?

Ihr neues Buch „Wege zur Versöhnung“ spricht die Polarisierung an. Wie können wir diese Gräben heilen und wieder zu einem Verstehen kommen?

Grün: Der erste Weg geht über die Versöhnung mit mir selber, mit der eigenen Lebensgeschichte. Denn wenn ich in mir gespalten bin, dann spalte ich auch die anderen Menschen.

Die Gesellschaft ist polarisiert, weil viele Menschen, die sich ungehört fühlen, radikale Meinungen entwickeln, so dass man nicht mehr diskutieren kann. Hier ist es wichtig, die Menschen nicht abzulehnen, sondern zuzuhören: Warum sind sie so radikal? Was steckt dahinter?

Wenn ich nicht Recht haben will, sondern zu verstehen versuche, dann muss ich nicht unbedingt zu einer Einheit kommen. Ich kann den Menschen gelten lassen. Ich kann seine Angst respektieren, auch wenn ich anderer Meinung bin. So ist das Band zumindest nicht total zerrissen.

Auch im Menschen, der Böses tut, ist eine Sehnsucht nach Verwandlung.

Was sind erste Schritte oder innere Haltungen für Menschen, die vielleicht in einer solchen Situation sind und dieses Band wiederherstellen wollen?

Grün: Für mich ist der Glaube an einen guten Kern in jedem Menschen wichtig. Albert Görres, ein Münchner Psychiater, sagt einmal: „Keiner tut das Böse aus Lust am Bösen, sondern immer aus Verzweiflung.“ Das heißt nicht, dass ich das Böse entschuldige, aber ich verurteile den Menschen nicht.

Die Frage ist: Wie komme ich an die Sehnsucht heran, so dass dieser Menschen das Böse nicht mehr braucht? Natürlich muss ich dem Bösen auch Grenzen setzen, sonst wird es überhandnehmen. Aber der Mensch, der Böses tut, ist nicht in sich nur böse, sondern in ihm ist auch eine Sehnsucht nach Verwandlung, nach dem Guten.

Wie kann man diesen guten Kern berühren? Manchmal erlebt man das ja in Gesprächen, dass in einem selbst Wut hochkommt, die es einem schwer macht, diese Verbindung zu finden.

Grün: Von Jesus wird eine schöne Geschichte erzählt, wie die Pharisäer ihn beobachten, ob er den Sabbat heiligt oder nicht. Er stellt ihnen eine Frage, aber sie antworten nicht. Und dann schaut er sie voll Zorn und Trauer an.

Zorn muss nicht ausagiert werden, so dass man andere anschreit, sondern er sieht ihre „harten Herzen“. Trauer bedeutet im Griechischen auch Mitfühlen. Ich lehne den anderen nicht ab, sondern spüre, wie muss es in diesem Herzen ausschauen, das so hart geworden ist.

Aber die Pharisäer nehmen die Hand Jesus‘ nicht an und beschließen, ihn zu töten. Also Jesus hat hier auch keinen Erfolg. Wichtig ist der Versuch, dem Feinde gegenüberzutreten und zu fragen: „Was braucht dieser Mensch, dass er wieder mit sich in Einklang kommt?“

Denn wenn er so negativ handelt, dann muss eine innere Zerrissenheit der Grund sein. Das heißt, ich versuche zu verstehen, aber ich bin nicht einverstanden. Da, wo es nötig ist, schütze ich mich auch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Im heiligen Innenraum bin ich heil und ganz.

Sie selbst sind sehr engagiert. Wie schöpfen Sie immer wieder die Hoffnung und auch die Energie, so vielen Menschen als Seelsorger beizustehen?

Grün: Die Begegnung mit anderen kostet nicht nur Energie, sondern schenkt auch Energie. Und weiter bin ich natürlich dankbar, wenn ich spüre, dass ich Menschen erreichen und aufrichten kann. Grundlegend ist natürlich die Energie aus dem Glauben. Auch der Rhythmus im Kloster ist hilfreich, dieser hält wach.

In welchem Rhythmus gestaltet sich Ihr Tag?

Grün: Um 4:30 Uhr stehe ich auf, um fünf ist Chorgebet, gefolgt von Meditation und Eucharistiefeier. Danach Frühstück und Arbeit bis 12:00. Weiter geht es mit Gebet, Mittagessen und Mittagspause. Am Nachmittag arbeiten wir dann weiter. Dieser Rhythmus hält lebendig. Fünf Mal am Tag versammeln wir uns in der Kirche zum Gebet, auch das hält lebendig. Wir können uns den Luxus leisten, nicht nur zu arbeiten, sondern wir singen gemeinsam die Psalmen.

Sehen Sie in diesem Rhythmus von Beten und Arbeiten auch eine Anregung aus dem klösterlichen Leben für unsere Zeit?

Grün: Sie können das Klosterleben nicht kopieren, aber Rituale sind wichtig. Rituale schaffen eine heilige Zeit, die der Welt entzogen ist. Diese Zeit gehört mir, ich lebe selber, anstatt gelebt zu werden. Wenn ich mir jeden Tag morgens und abends eine heilige Zeit nehme, dann wird auch die andere Zeit nicht zum Hamsterrad werden und ich werde Menschen anders begegnen.

Welche Qualitäten hat dieser heilige Raum?

Grün: In diesem heiligen Raum bin ich frei von der Erwartung der Menschen. Da bin ich heil und ganz, dort können die verletzenden Worte nicht eindringen. Da bin ich ursprünglich und authentisch, also ich selber, ohne den Druck, mich darstellen oder beweisen zu müssen.

Da bin ich rein und klar, ohne Schuldgefühle oder Selbstvorwürfe. Die ständige Selbstkritik hat dort keinen Zutritt. Und hier bin ich eins mit mir, einverstanden mit meinem Leben, meiner Lebensgeschichte und eins mit der Schöpfung, mit Gott und den Menschen.

Die Welt von einer anderen Welt her betrachten

Können wir diesen heiligen Raum auch im Miteinander zugänglich machen, so dass es auch für uns als Gesellschaft eine Bedeutung hat?

Grün: Das eine ist, dass ich im anderen an diesen heiligen Raum glaube. Aber wir brauchen auch gemeinsame Erfahrungen davon, dafür sind zum Beispiel Gottesdienste wichtig. Der Gottesdienst ist ein Hinübergehen. Wir feiern den Übergang in eine andere Welt.

Das ist keine Flucht aus dieser Welt, sondern wir können diese Welt von einer anderen Welt her betrachten. Dadurch habe ich wieder Energie, diese Welt zu gestalten.

Die Gesellschaft hat die Tendenz, ganz über den Menschen verfügen zu wollen. Deshalb ist es auch heilsam für die Gesellschaft, im Gottesdienst einen heiligen Raum zu schaffen, wo ich nicht verzweckt werde und ich selber sein kann.

Pater Anselm Grün OSB ist Mönch der Benediktinerabtei Münsterschwarzach. Bekannt wurde er als Autor spiritueller Bücher, die überwiegend im klostereigenen Vier-Türme-Verlag und im Herder-Verlag erschienen sind.

Bis 2013 war Pater Anselm als Cellerar für die wirtschaftlichen Belange der Abtei zuständig. Mittlerweile widmet er sich ganz dem Schreiben, seiner Vortragstätigkeit und seinen Kurse im Gästehaus der Abtei. Zudem veröffentlicht er auf YouTube und seiner Facebookseite immer sonntags die Auslegung des Evangeliums als Video.