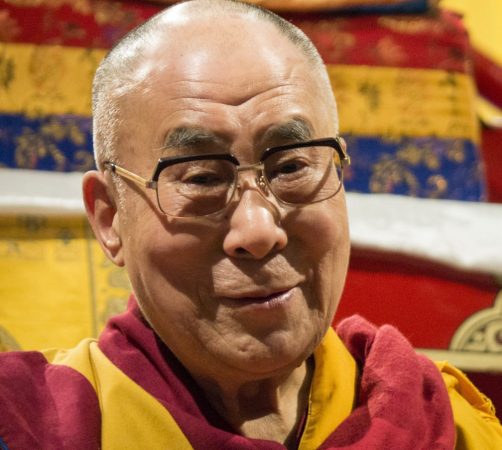

Zum 80. Geburtstag des Dalai Lama

Am 6. Juli 2015 feierte der Dalai Lama seinen 80. Geburtstag. Birgit Stratmann über einen Friedensnobelpreisträger, der sagt, was er denkt, und tut, was er sagt; einen religiösen Menschen, der für eine säkulare Ethik eintritt, und ein politisches Oberhaupt, das sich selbst entmachtet hat, um die Demokratie zu fördern.

Vor vielen Jahren führte Roger Willemsen mit dem Dalai Lama ein Gespräch, in dem es u.a. um Liebe und Mitgefühl ging und wie weit diese gehen könnten. Willemsen fragte den Dalai Lama keck: „Lieben Sie mich?“ Der Befragte verstand erst nicht richtig; vermutlich hatte ihm noch nie jemand diese Frage gestellt. „Ob ich Sie liebe?“, fragte der Dalai Lama zurück. Um dann spontan zu antworten: „Natürlich – warum nicht!“

Der Dalai Lama ist immer für eine Überraschung gut. Das habe ich in den letzten 20 Jahren, in denen ich an der Organisation einiger großer, mehrtägiger Veranstaltungen mit ihm beteiligt war, am meisten bewundert. Trotz des strengen Protokolls und durchgetakteten Tagesablaufs ist der Dalai Lama spontan, und jede Situation scheint er unmittelbar neu und frisch wahrzunehmen.

Seine Liebeserklärung an George W. Bush in 2009 war legendär: „I love Bush“, bekannte das tibetische Oberhaupt auf einer Pressekonferenz und fügte hinzu: „Aber seine Irak-Politik war ein Desaster“. Er verspürt Zuneigung für einen Menschen, den viele in Europa ablehnten, und kritisiert ihn gleichzeitig in der Sache, für dessen Politik. Kein Widerspruch für ein großes Herz.

Der Dalai Lama ist kein Politiker

Politische Diplomatie ist allerdings nicht die Sache von Tenzin Gyatso. So hatte er 2007 in einem öffentlichen Vortrag in Hamburg die Idee, das Hauptquartier der NATO nach Moskau zu verlegen, als vertrauensbildende Maßnahme und um den Graben zwischen West und Ost zu überwinden. Menschen, die politisch denken, schüttelten mit dem Kopf oder rieben sich verwundert die Augen.

Dass der Friedensnobelpreisträger nicht als Politiker unterwegs ist, zeigte er auch, als er die chinesische Regierung vor vielen Jahren anklagte, in Tibet einen „Kulturellen Völkermord“ zu begehen. Starke Worte für einen Friedensmann. Dieses Urteil hinderte ihn allerdings nicht daran, seine Gesandten nach Peking zu schicken, um mit der Regierung Gespräche für eine Lösung des Tibet-Problems zu führen.

Sein Ringen um eine friedliche Lösung des Tibet-Problems ging bis zur Selbstaufgabe. Mit seiner „Politik des Mittleren Weges“ gab er das Ziel der tibetischen Unabhängigkeit auf und bot eine Autonomie im chinesischen Staatsverband an – eine Konzession an die Besatzer Tibets, die viele Tibeter und Tibet-Freunde auf eine harte Probe stellte.

Aber es ist das, was der Dalai Lama unter „Dialog“ versteht: kein Kaffeeklatsch, kein small talk, sondern ein offenes Gespräch unter Menschen, die verschiedener Meinung sind. Dialog schließt für ihn den Willen ein, Kompromisse zu machen, die Bedürfnisse der anderen Seite ernsthaft zu berücksichtigen und eigene Ansprüche zurückzustellen.

Denn, so sieht es der Dalai Lama: “Ich” und “die anderen” seien völlig gleichberechtigt, und daher ist es angebracht, die Interessen der anderen zu achten. Von diesem Grundsatz ist er überzeugt, und dieses Denken ist für ihn keine schöne Theorie, sondern durchzieht sein Handeln und Wirken in jedem Moment. Dies zeigt sich auch auf seinen Reisen: Wen auch immer trifft – ob hochrangige Politiker oder Hotelbedienstete, ob Sicherheitskräfte oder Unternehmer – er macht keine Unterschiede.

Ein Religionsführer auf Distanz zur Religion

Seit einiger Zeit attackiert das geistliche Oberhaupt der Tibeter die Religionen. 2014 bezeichnete er auf einer Pressekonferenz in Hamburg die Religionen als „Troublemaker“. Und legte nach: „Manchmal denke ich, es wäre vielleicht besser ohne die Religionen“ – nämlich dann, wenn sie fundamentalistisch sind oder wenn sich religiöse Menschen von den Inhalten ihres Glaubens entfernen und die Religion nur wie eine Monstranz vor sich hertragen.

2013 in der Schweiz provozierte er: „Die Religion lehrt uns die Praxis der Heuchelei: Man sagt schöne Dinge und macht etwas anderes.“ Und weiter: „Einige mögen echte Praktizierende sein, viele sind es nicht. Es fehlt ihnen an Entschlossenheit für Moral und Ethik.“

Wenn die Motivation für die religiöse Praxis nicht aufrichtig ist, vergessen religiöse Menschen entweder ihre ursprünglichen Anliegen oder kleben an den heiligen Texten und tendieren zum Fundamentalismus.

Eine Erneuerung ist notwendig, so sieht es der Dalai Lama, die Besinnung auf das Wesentliche, auf unsere Menschlichkeit. Ethik sei heute eine Überlebensfrage, sagt der Friedensnobelpreisträger, und fasst zusammen, worum es ihm geht: „Um eine glücklichere Person zu werden, müssen wir uns um den Geist kümmern. Die wahren Unruhestifter sind unsere Emotionen. Daher geht es nicht um die Religion, sondern darum, wie wir mit unseren Emotionen umgehen.“

Aber man soll sich nicht täuschen. Der Dalai Lama ist durch und durch religiös, auch wenn er in der Lage ist, die Religionen, auch seine eigene, zu relativieren. Er steht morgens um drei Uhr auf und meditiert mehrere Stunden. Er gibt in Indien unter den Tibetern tagelang Unterweisungen und Ratschläge, wie sie den Buddhismus als Menschen im 21. Jahrhundert ausüben sollen. Er sieht sich selbst in der Verantwortung für den tibetischen Buddhismus, den es im Exil zu bewahren gilt. Und sein ganzes Denken und Handeln ist von den Idealen der buddhistischen Geistesschulung durchzogen.

Doch die Religion ist für ihn kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, mehr Harmonie unter den Menschen zu stiften. Die primäre Frage ist aus seiner Sicht nicht, wie wir die Religionen bewahren, sondern wie wir negative Emotionen verringern und positive Emotionen kultivieren. Nur so können wir die enormen Probleme lösen. Mitgefühl im Herzen zu haben – das zählt, ganz gleich, ob ein Mensch religiös ist oder nicht.

Der Dalai Lama entmachtet sich selbst

Im Jahr 2011 überraschte der Dalai Lama die Tibeter und die Welt mit einem Paukenschlag: Er verkündete seinen Entschluss, als politisches Oberhaupt der Regierung Tibets im Exil zurückzutreten und alle politischen Ämter niederzulegen.

Seit 1642 waren die Dalai Lamas in Tibet nicht nur die geistlichen, sondern auch die weltlichen Herrscher. Mit einem Federstrich beendete der 14. Dalai Lama diese Tradition. Daraufhin musste sogar die Exil-Charta geändert werden: Nach heftigen Debatten im Exilparlament wurden alle politischen Befugnisse des Dalai Lama daraus gestrichen.

Das Ex-Oberhaupt erklärte seinen Entschluss so: Er wolle die Tibeter mit seinem Rücktritt zwingen, ein politisches System zu etablieren, das auch ohne ihn funktionsfähig sei. Er forderte, dass die Exil-Charta so geändert werden müsse, „dass sie in den Rahmen eines demokratischen Systems passt, in dem die politische Führung für einen befristeten Zeitraum vom Volk gewählt wird.“

Hier zeigte sich der Dalai Lama als waschechter Demokrat – und noch dazu einer, der in aller Seelenruhe und ohne an Privilegien zu hängen langfristige Ziele für das Gemeinwohl verfolgt.

Schon 1959, kurz nach der Flucht aus seiner Heimat, ging er zielstrebig daran, die tibetische Gesellschaft im Exil zu modernisieren und zu demokratisieren – manchmal sogar gegen den Willen der eigenen Anhänger. Unter seiner Leitung entstanden im indischen Dharamsala, dem Hauptsitz der Exilregierung, demokratische Institutionen. „Die tibetische Gesellschaft wird gegen ihren Willen demokratisiert“, nannte das einmal ein Insider.

Das Wirken des Dalai Lama Wirken hat etwas zutiefst Menschliches und scheint gleichzeitig doch oft nicht von dieser Welt zu sein. Sein Horizont ist weit, wie es in seinem Lieblingsgebet zum Ausdruck kommt: „Solange der Raum besteht und solange es fühlende Wesen gibt, will auch ich verweilen, um ihr Leiden zu vertreiben.“

Birgit Stratmann

Die Autorin war in den letzten 20 Jahren an der Organisation von fünf Groß-Veranstaltungen mit dem Dalai Lama beteiligt, zuletzt in Hamburg 2014. Sie gehört auch zu den Gründerinnen des Netzwerks Ethik heute, das der Dalai Lama über seine Stiftung mit einer Spende von 10.000 Euro unterstützte.

Mehr über den Dalai Lama:

Eine kurze Vita, verfasst von Birgit Stratmann, finden Sie hier: http://www.dalailama-hamburg.de/Dalai-Lama.5.0.html

Einführung in die Gedanken des Dalai Lama zur Ethik: „Es ist Zeit für ein Jahrhundert des Mitgefühls“

Bücher:

Franz Binder und Martin Sulzer-Reichel, Dalai Lama. dtv 2005

Dalai Lama. Rückkehr zur Menschlichkeit: Neue Werte in der globalisierten Welt. Lübbe 2013

Dalai Lama. Das Buch der Menschlichkeit. Eine neue Ethik für unsere Zeit, Bastei-Lübbe 2002

Dalai Lama: Regeln des Glücks. Ein Handbuch zum Leben, überarbeitete Auflage 2012, Herder Verlag

Franz Alt hat anlässlich des 80. Geburtstags des Dalai Lama ein Buch herausgegeben: “Der Appell des Dalai Lama an die Welt: Warum Ethik wichtiger ist als Religion”. Kostenlos herunterladen