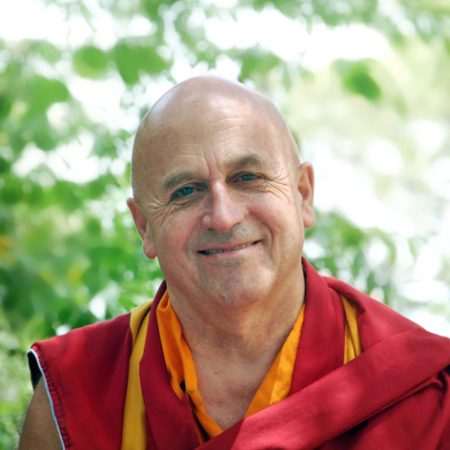

Ein Standpunkt von Matthieu Ricard

Vorurteile und falsche, nicht hinterfragte Überzeugungen prägen oft menschliches Denken. Manchmal führen sie dazu, dass man die Realität leugnet, an stereotypen Vorstellungen festhält und danach handelt. Matthieu Ricard fordert dazu auf, genau hinzuschauen, Projektionen zu entlarven und Informationen zu prüfen.

Soziale Bindungen sind ein wesentliches, ja lebenswichtiges Bedürfnis des Menschen, und sie wirken sich positiv auf die körperliche und geistige Gesundheit positiv aus. Das haben zahlreiche Studien gezeigt.

Doch im Zeitalter sozialer Medien und einer noch nie dagewesenen Schnelligkeit in der Kommunikation steigt die Zahl der Menschen, die sich isoliert fühlen, und das bringt größeres Misstrauen und Entfremdung mit sich.

Die Krisen und die Überbetonung des Individualismus haben zu einer Erosion des Vertrauens geführt. Gleichzeitig bemerken wir eine zunehmende Spaltung und mehr Vorurteile gegenüber Andersdenkenden.

Menschen, die in Informationsblasen leben, halten ihre eigenen Überzeugungen, Vorstellungen und Gewohnheiten für die richtigen. Es beteht die Gefahr, dass diskriminierende Machtmuster aufrechterhalten werden und sich Gruppen herausbilden, die sich aufgrund von Religion, Geschlecht oder Reichtum definieren und Menschen abwerten, die nicht dazugehören.

Darüber hinaus schafft das Internet die Illusion von Wissen. Wir glauben, dass wir alles wissen können, sofort, über alles. Als ob ein paar Stunden Surfen im Internet, geleitet von Algorithmen, die kognitive Voreingenommenheit und Vorurteile verstärken, 10 bis 15 Jahre Studium in einem Wissensgebiet Bereich ersetzen könnten.

Viele Menschen sind wenig geneigt, ein Wissensgebiet zu beherrschen und dafür Anstrengungen auf sich zu nehmen. Der Erwerb von Wissen erfordert lange und rigorose Anstrengungen, um Hypothesen zu bestätigen, die der Realität entsprechen, und solche zu verwerfen, die nachprüfbaren Fakten oder logischen Analysen nicht standhalten.

Ein Großteil unserer Probleme sind Projektionen

Für Aaron Beck, den herausragenden Psychologen und Therapeuten, der die kognitiven Therapien entwickelt hat, sind die “automatischen Gedanken”, also tief verwurzelten Annahmen und Vorurteile, die unsere mentalen Zustände beeinflussen, auf mentale Verzerrungen zurückzuführen. Doch sie können in Frage gestellt und verändert werden.

Der Dalai Lama zitiert oft aus seinen Gesprächen mit Aaron Beck, in denen dieser erläuterte, dass im Zustand von Wut drei Viertel der Wahrnehmungen einer anderen Person durch mentale Projektionen verzerrt ist.

Paul Ekman, ein Experte für Emotionen, nennt dies die “Widerstandsperiode”, in der Menschen nicht in der Lage sind, irgendeine positive Eigenschaft der Person wahrzunehmen, auf die sie wütend sind.

In der Tat sind ein Großteil der Probleme, die uns stören, mentale Konstrukte, die wir auf die Realität projizieren. Doch wir könnten diese auflösen, um uns aus der Knechtschaft der eigenen Gedanken und Vorurteile zu befreien. Auf diese Weise erlangen wir innere Freiheit.

Wir nutzen zu wenig Informationen, die unseren Überzeugungen zuwiderlaufen

In einem Artikel erklärt Aron Beck: “Selbstbezogenheit oder starre Egozentrik hat zum Teil mit der Neigung der Menschen zu tun, ihren eigenen Zielen und Wünschen die höchste Priorität – manchmal sogar die einzige Priorität – einzuräumen, zum Nachteil anderer Menschen (und auch ihrer selbst). (…)

Ihre Aufmerksamkeit ist auf ihre eigenen inneren Erfahrungen fixiert, sie beziehen irrelevante Ereignisse auf sich selbst, und sie sind ausschließlich mit der Erfüllung ihrer eigenen Bedürfnisse und Wünsche beschäftigt.

Normale Menschen weisen jedoch oft die gleiche Art von Egozentrik auf, wenn auch in geringerem Maße und auf subtilere Weise. Sowohl der Buddhismus als auch die kognitiven Therapien versuchen, diese Merkmale abzuschwächen. “(1 )

Die britische Psychologin und Neurowissenschaftlerin Andrea Kappes (2) beobachtet im Gehirn auch die Unfähigkeit, Informationen zu nutzen, die bestehende Überzeugungen nicht bestätigen. Dies hindere die Versuchspersonen daran, das Vertrauen, das sie in ihre Urteile und Vorurteile setzen, zu überdenken, selbst wenn ihnen Beweise vorgelegt werden, die ihre Meinungen eindeutig widerlegen.

Das Gehirn nimmt Informationen auf, die die Überzeugungen bestätigen, und verwendet sie. Die Tendenz, nur dem Aufmerksamkeit zu schenken, was unsere Meinung bestätigt, macht es noch schwieriger, gültiges Wissen zu erlangen. In der Psychologie wird dies als “confirmation bias” bezeichnet.

Bloße Überzeugungen statt gültige Erkenntnisse

Der Mensch neigt also dazu, Informationen zu ignorieren, die seine früheren Entscheidungen und Urteile in Frage stellen. Diese Voreingenommenheit hat erhebliche Auswirkungen auf viele Bereiche, von der Politik über die Wissenschaft bis hin zur Bildung. Fake News verschärfen dieses Problem, sie überschatten verifizierte Wissensquellen.

Oft besteht die Tendenz, etwas ohne Beweis anzunehmen. Ein blinder Glaube ist die Annahme von etwas, für das es einen Gegenbeweis gibt. Gültiges Wissen besteht darin, die Annahmen zu übernehmen, die am ehesten mit dem bisherigen verlässlichen Wissen übereinstimmen.

Es ist viel einfacher, an einer bloßen Überzeugung festzuhalten, als zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, die sich aus einer unvoreingenommenen Untersuchung der Fakten ergibt. Der Glaube und seine Derivate – Vorurteile, vorgefertigte Urteile, kognitive Voreingenommenheit, das Festhalten an den Meinungen der Gruppe, der man angehört, der Führer, denen man folgt, den Gerüchten, dem Dogma usw. – erfordern wenig Aufwand.

Es ist ein einfacher Weg, uns selbst davon zu überzeugen, dass wir etwas wissen, und damit zufrieden zu sein, womöglich mit einer herablassenden Attitüde gegenüber Menschen, die sich bemühen, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden und zu gültigen Schlussfolgerungen zu kommen.

Zwischen Tatsachen und dem, was man glaubt, unterscheiden.

Zahlreiche psychologische Studien haben gezeigt, dass es besonders schwierig ist, Vorurteile und blinde Überzeugungen auszuräumen, denn wer mit Fakten kontrontiert ist, die seiner Überzeugung zuwiderlaufen, findet seine eigenen falschen Meinungen oft noch überzeugender.

Leon Festinger ist der erste Sozialwissenschaftler, der Vorhersagen auf den Grund ging, wonach es eine Invasion von Außerirdischen in die Vereinigten Staaten geben sollte. Sein populäres Buch „When prophecy fails“ von 1956, (Wenn Prophezeiungen versagen), (3) geht auf seine Forschungen zurück, im Rahmen derer sich Mitglieder seines Teams in einer Gruppe tummelten, die das Ende der Welt zu einem bestimmten Datum vorhersagte.

Festinger zeigte das Arsenal an ausgeklügelten Abwehrmechanismen auf, mit denen die Menschen ihre Überzeugungen schützten. Es gelang ihnen, diese auch durch die hartnäckigsten Leugnungen aufrechtzuerhalten.

Festinger zufolge “wird der Einzelne nicht nur durch das Scheitern seiner Vorhersagen nicht erschüttert, sondern er wird mehr denn je von der Richtigkeit seines Glaubens überzeugt sein. Sie könnten sogar neuen Enthusiasmus zeigen und Laien bekehren”. In dieser Fallstudie gaben die Anhänger ihren Glauben und ihre Komplizenschaft mit der außerirdischen Gruppe als Grund an, warum die Menschheit nur knapp einer Apokalypse entging.

Als Menschen haben wir alle Vorurteile, aber auch die Fähigkeit, uns davon zu befreien, wenn wir den Verstand gebrauchen und schulen. Das Ziel ist nicht, Vorurteile auszulöschen, sondern ihre Logik zu verstehen, sich ihrer bewusst zu werden. Dann wird man in die Lage versetzt, zwischen dem, was die Tatsachen hergeben, und dem, was man zu wissen glaubt, zu unterscheiden.

Das bedeutet, in die Tiefe unseres Seins einzutauchen, weg von unserer üblichen Unruhe und Angst, um ein reines, freies und gelassenes Gleichgewicht wiederherzustellen: diese Klarheit des gegenwärtigen Augenblicks, nachdem die vergangenen Gedanken aufgehört haben und bevor neue auftauchen, unbeeinflusst von der Inszenierung unserer Voreingenommenheiten, Vorurteile und mentalen Konstruktionen. Denken Sie an die Fähigkeit eines Kindes zu staunen, das frei von Vorurteilen ist und seine mentalen Projektionen nicht auf die Realität überträgt.

Entscheidungen und Handeln von Vorurteilen abkoppeln

Sehen wir der Diagnose ins Auge: Wir müssen die Auswirkungen unserer Emotionen, kognitiven Voreingenommenheit und anderer Hindernisse anerkennen, die unsere Art zu sein, wie wir handeln und auf die Welt reagieren, bestimmen.

Auf gesellschaftlicher Ebene haben Entwicklungen und Einstellungsänderungen stattgefunden, auch wenn sie zunächst unwahrscheinlich oder unrealistisch erschienen, wie die Abschaffung der Sklaverei Ende des 17. Wie kann etwas, das bis dahin als selbstverständlich galt, inakzeptabel werden?

Zunächst erkennen einige wenige Personen, dass eine bestimmte Situation moralisch nicht vertretbar ist. Sie kommen zu der Überzeugung, dass der Status quo nicht aufrechterhalten werden kann, ohne die eigene Moral zu opfern.

Anfänglich isoliert und ignoriert, schließen sich diese Pioniere schließlich zu Aktivisten zusammen, die Ideen revolutionieren und Gewohnheiten auf den Kopf stellen. Zu diesem Zeitpunkt werden sie oft belächelt oder verunglimpft.

Doch allmählich beginnen andere, die sich bisher gesträubt hatten, zu verstehen, dass an der neuen Sichtweise etwas dran ist, und sympathisieren mit der Sache. Wenn die Zahl dieser Befürworter eine kritische Masse erreicht, ändert sich die öffentliche Meinung zu ihren Gunsten.

Gandhi fasste diese Entwicklung folgendermaßen zusammen: “Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich, und dann gewinnst du.”

Ethische Entscheidungen sind oft komplex, aber wir können sie gemeinsam treffen, indem wir das Ethos der Tugend und Güte gegenüber allen Wesen kultivieren. Dabei stellen wir sicher, dass unsere Entscheidungen nicht durch unsere emotionale Not oder durch Vorurteile beeinflusst werden.

Dr. Matthieu Ricard, 1946 in Frankreich geboren, ist promovierter Molekularbiologe. 1979 wurde er als buddhistischer Mönch ordiniert und lebt heute im Kloster Shechen in Nepal. Er ist Übersetzer des Dalai Lama und Autor zahlreicher Bücher. Er engagiert sich für Meditationsforschung in den Neurowissenschaftenen sowie den Dialog von kontemplativen Traditionen und modernen Wissenschaften.

Anmerkungen

(1) Ich habe Aaron Beck zweimal in Philadelphia getroffen. Nach unseren Gesprächen veröffentlichte er einen Artikel, in dem er die Ähnlichkeiten zwischen den kognitiven Therapien und dem Buddhismus hervorhob: Beck, A. T. (2005). Buddhism and cognitive therapy. Cogn. Ther. Today, 10, 1–4

(2) Kappes, A., Harvey, A. H., Lohrenz, T., Montague, P. R., & Sharot, T. (2020). Confirmation bias in the utilization of others’ opinion strength. Nature Neuroscience, 23(1), 130-137.

(3) Festinger, L., Riecken, H.W., Schachter S. (1956). When prophecy fails. University of Minnesota Press