Wir sind alle Utilitaristen. Täglich geht es sowohl individuell als auch gesellschaftlich um die Frage des Nutzens. Und diese wiederum kann nur mittels einer ethischen Grundhaltung, ob bewusst oder unbewusst, beantwortet werden. Es handelt sich hier um Dilemmata. Situationen, in denen unterschiedliche Interessen, Prioritäten und/oder mögliche Konsequenzen aufeinanderprallen und dennoch eine Entscheidung getroffen werden muss. Die Ethik versucht Antworten darauf zu geben, was der angemessene Maßstab für die Beurteilung ist und welche Handlungen daraus folgen können oder sollen.

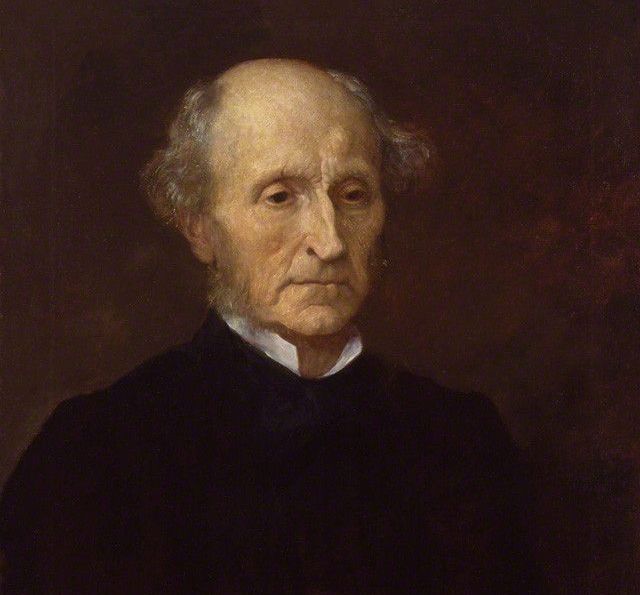

Es ist uns oft gar nicht bewusst, wie sehr wir in Sekundenschnelle mehrere Optionen durchspielen und die Variante mit dem größten Nutzen für uns selbst und unsere Nächsten wählen. Diesen Realismus nahm eine philosophische Strömung im 18. Jahrhundert beginnend mit Jeremy Bentham zum Anlass, um eine Theorie des Nutzens zu erarbeiten: den Utilitarismus.

Benthams Ziel war es, ein System zu entwerfen, auf dessen Basis die moralisch richtige Entscheidung getroffen werden könne – auch „hedonistisches Kalkül“ genannt. Aber warum Hedonismus? Der Begriff darf an dieser Stelle nicht falsch verstanden werden, denn Bentham verband damit nicht ein ausschweifendes Genussstreben. Vielmehr solle in einem geregelten Maß Lust und Freude gefördert, Unlust und Leid vermieden werden.

Bentham stellte die folgende Regel auf: Führe diejenige Handlung aus, durch die die größtmögliche Summe an Nutzen für alle Betroffnen erreicht werden kann. Hier geht es also in keinster Weise um Egoismus oder den eigenen Profit, obwohl dies Utilitaristen gerne unterstellt wird. Viel mehr steht das Glück möglichst aller oder zumindest möglichst vieler im Mittelpunkt.

Das größte Glück als Grundlage für die Moral

Bentham ging davon aus, das Glück präzise berechnen zu können. Dazu erstellte er ein Punktesystem mit sieben Kriterien, anhand dessen der größtmögliche Nutzen ermittelt werden könnte: Intensität des Glücks, Dauer, Gewissheit, zeitliche Nähe, Folgenträchtigkeit, Reinheit (sprich, bringt es wirklich nur Glück) und Ausdehnung. Bentham war dabei durchaus bewusst, dass es sich hier immer nur um Annäherungen an das Glück handeln könne und dieses schwerlich absolut zu setzen sei.

Dieses System hatte aber einige Schwächen: Kann zum Beispiel Freude und Leid überhaupt gemessen werden? Können die Folgen einer Handlung wirklich präzise abgeschätzt werden? Selbst wenn es den anderen nutzt, wie fühlt sich der Handelnde dabei selbst? Zudem: Minderheiten können so überhaupt nicht geschützt werden.

John Stuart Mill war Benthams Schüler und versuchte, Benthams Modell kritisch zu hinterfragen und seinen Ansatz zu verfeinern. Zunächst folgte Mill Bentham in der Annahme, dass die Nützlichkeit oder das Prinzip des größten Glücks die Grundlage der Moral darstellen muss. Er ging davon aus, „dass Handlungen insoweit und in dem Maße moralisch richtig sind, als sie die Tendenz haben, Glück zu befördern, und insoweit moralisch falsch, als sie die Tendenz haben, das Gegenteil von Glück zu bewirken.“ (John Stuart Mill 2016: Der Utilitarismus, S. 23)

Mills Lösung aber für die heikle Frage nach der Messbarkeit von Glück ist eine äußerst spannende: Er reagierte nämlich nicht darauf, indem er versuchte, das Modell mathematisch wasserdicht zu machen. Vielmehr versuchte er, die qualitativen Aspekte in den Vordergrund zu rücken. Mill ging davon aus, dass Freude für jeden etwas anderes bedeutet und zudem Freuden in unterschiedliche Qualitäten unterteilt werden müssten.

Das Decken von Grundbedürfnissen kann zum Beispiel nicht verglichen werden mit dem Genuss von Musik oder Kunst. Das Gute, das Glückbringende ist also nicht eindimensional, sondern komplex und divers. Für die Gemeinschaft müsse dementsprechend gemeinsam entschieden werden, was das Gute sei:

„Von zwei Freuden ist diejenige wünschenswerter, die von allen oder nahezu allen, die beide erfahren haben – ungeachtet des Gefühls, eine von beiden aus moralischen Gründen vorziehen zu müssen -, entschieden bevorzugt wird.“ ((John Stuart Mill 2016: Der Utilitarismus, S. 29) Mill ging es darum, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln und anhand dieser die Mehrheit entscheiden zu lassen, was gut und was schlecht sei.

Solidarisches Weltbild als Grundlage

Doch wie können nun Menschen dazu in die Lage versetzt werden, überhaupt über Freuden und das Glück anderer zu urteilen? Mills Antwort: Das gelinge nur über Bildung. Das Bildungssystem und die öffentliche Meinung müssen zusammenwirken. Es solle eine „unauflösliche Verbindung“ zwischen dem “individuellen Glück und dem Wohl der Gesellschaft” hergestellt werden. Durchaus ein interessanter Gedanke angesichts der Verfasstheit heutiger Bildungssysteme. Das „kleine Glück“ und das Gemeinwohl müssten in Übereinstimmung gebracht werden.

Das Abwägen des Nutzens kann nach Mill nur ein „gutes“ Ende nehmen, wenn es auf einem Menschen- und Weltbild fußt, das schon von Grund auf solidarisch und gemeinschaftlich orientiert ist. Zudem muss der Mensch lernen, überhaupt erkennen zu können, was gut für ihn selbst ist. Oft, so Mill, wird dieser Zugang zum Selbst, die Selbsterkenntnis, verschüttet, weil es an Zeit und Gelegenheit mangelt, sich den wichtigen Dingen zu widmen.

„Die höheren Bedürfnisse und geistigen Interessen der Menschen sterben ab, weil es diesen an Zeit und Gelegenheit fehlt, sie zu pflegen; und nicht deshalb geben sie sich niedrigeren Vergnügungen hin, weil sie sie bewusst vorziehen, sondern weil diese die einzigen sind, die ihnen erreichbar und zu deren Genuss sie noch fähig sind.“ (John Stuart Mill 2016: Der Utilitarismus, S. 35)

Nach dem Gewissen zu handeln bringt Lust

Die Pflichtethik nach Kant versucht, strenge Regeln und Maximen zu formulieren, nach dem stets, in jeder Situation entschieden werden muss, unabhängig vom konkreten Nutzen oder den Konsequenzen. Wir wissen, dass das in der Praxis schwierig ist.

Mill würde sogar soweit gehen zu sagen, dass wir fast nie aus reiner Pflicht handeln, sondern viel mehr Unlust verspüren, wenn wir uns gegen Gesetze oder Maximen wenden und daher diesen entsprechend handeln. Dies hat dann mit unserem Gewissen zu tun, denn dem Gewissen folgen, bringt Lust. Daher geht das Gewissen (als Lustbringer) der Pflicht noch voraus.

Entscheiden wir nach der Goldenen Regel (nicht mit dem kategorischen Imperativ nach Kant zu verwechseln), so wäre diese Entscheidung aus Mills Perspektive zu egoistisch. Denn, hier beurteile ich allein nach dem, was ich mag oder mir gut tut und lege es auf den Anderen um. Auch diese Entscheidung ist zwar ähnlich wie beim Utilitarismus situationistisch flexibel. Aber ich prüfe nicht, ob die Entscheidung auch das größte Glück für die größte Zahl bringt.

Wohin die Optimierung des Glücks führen kann

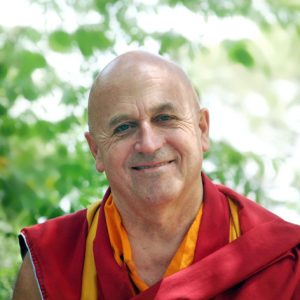

Der zeitgenössische Philosoph Peter Singer orientierte sich an der utilitaristischen Ethik und entwickelte diese Position für das 20. und 21. Jahrhundert weiter (Präferenzutilitarismus). Singer begründete die Position des „effektiven Altruismus”. Danach müsse, wie der Name besagt, jegliche altruistische Handlung auf ihre Effektivität hin überprüft werden. So entsteht eine Art Rangordnung der Handlungsoptionen.

Als besonders gewinnbringend zeigt sich dieser Ansatz, wenn wir dazu angehalten werden abzuwägen, ob wir in teure Kleidung investieren sollten, die unter menschenfeindlichen Bedingungen produziert wurde, oder mit demselben Geld nicht viel effektiver die Existenz einiger Menschen sichern können. Singer hat für diese Berechnungen sogar eine eigene Website eingerichtet.

Seine radikale Position im Rahmen einer Nutzenabwägung wurde vielfach kritisiert, da er zum Beispiel auf Basis dessen für das Töten von schwerbehinderten Säuglingen eintritt. Eine gute Darstellung des komplexen Ansatzes findet sich hier. Die Diskussion können wir an dieser Stelle nicht führen.

Wir sehen: Das Abwägen des Nutzens ist eine praktisch-menschliche Konstante, aber sie hat Grenzen. Ist es aber nicht ohnehin so, dass unser ethisches Handeln von verschiedenen ethischen Positionen gleichzeitig geprägt wird, auch wenn sich diese manchmal sogar zu widersprechen scheinen? In manchen Entscheidungsprozessen verschmilzt das Pflichtgefühl mit dem Abwägen der Konsequenzen. Ein andermal paart sich die Nutzenabwägung mit der Intuition und dem Gewissen.

Vielleicht erlaubt gerade die Kombination verschiedener ethischer Ansätze die Hinwendung zum Guten. Muss also die Entscheidung getroffen werden: Was kommt zuerst? Das Individuum oder die Gemeinschaft? Oder sind und sollen nicht immer Gleichzeitigkeiten am Werk sein?

Dr. Cornelia Mooslechner-Brüll ist akademisch philosophische Praktikerin (Universitätslehrgang “Philosophische Praxis” an der Universität Wien) mit eigener Praxis und Lehrbeauftragte an der Universität Wien, der Universität für Musik und darstellende Kunst und der Donau Universität Krems. Vorstandsmitglied der Internationalen Gesellschaft für philosophische Praxis (IGPP), Vorstandsvorsitzende des Kreises akademisch philosophischer Praktiker*innen (KAPP), Mitglied der Gesellschaft für angewandte Philosophie (GAP) und Mitbegründerin des Instituts für philosophische Praxis und Sorgekultur (IPPS). www.philoskop.org

Dr. Cornelia Mooslechner-Brüll ist akademisch philosophische Praktikerin (Universitätslehrgang “Philosophische Praxis” an der Universität Wien) mit eigener Praxis und Lehrbeauftragte an der Universität Wien, der Universität für Musik und darstellende Kunst und der Donau Universität Krems. Vorstandsmitglied der Internationalen Gesellschaft für philosophische Praxis (IGPP), Vorstandsvorsitzende des Kreises akademisch philosophischer Praktiker*innen (KAPP), Mitglied der Gesellschaft für angewandte Philosophie (GAP) und Mitbegründerin des Instituts für philosophische Praxis und Sorgekultur (IPPS). www.philoskop.org

Literaturempfehlungen zum Thema

John Stuart Mill: Der Utilitarismus, Stuttgart 2016

John Stuart Mill: Über die Freiheit, Stuttgart 2009

Peter Singer: Effektiver Altruismus, Frankfurt a.M. 2016. Lesen Sie dazu auch den Artikel von Matthieu Ricard

Bücher der Autorin:

Radikale Freiheit. Die fünf alles entscheidenden Fragen, die dein Leben verändern. Goldegg 2022

Welt neu denken. Der Weltbegriff in Zeiten globaler Umbrüche. Schwabe Verlag 2021

Ich muss gestehen, dass mich – vielleicht noch neben der Mitleidsethik Schopenhauers – kaum eine andere Spielart der Ethik so wenig überzeugt hat, wie der Utilitarismus. Auch gebe ich gerne zu, dass ich vor meiner näheren Beschäftigung mit dem Thema Ethik selbst der Auffassung gewesen bin, das grundlegende Prinzip einer jeden Ethik sollte eigentlich immer das Erzielen des “größten Wohls für die größtmögliche Anzahl” sein. Dafür spricht zunächst einmal einiges, da viel Glück in jedem Fall besser zu sein scheint als wenig(er) Glück. Und wenn dieses viele Glück (oder auch der Nutzen) dann auch noch möglichst vielen Menschen zuteil wird, was könnte es da noch Besseres geben?

Die Berechnungen von Glückseinheiten der größten Zahl wie sie von Jeremy Bentham seinerzeit vorschlagen wurde, erinnerten mich zunächst einmal eher an ein Buchhaltungs-System und weniger an eine Ethik. Ethik darauf reduzieren zu wollen, möglichst viel Glück (was soll das eigentlich sein und lässt sich das überhaupt quantifizieren?) anzuhäufen, kam mir schon damals äußerst suspekt vor. Und welche Auswüchse diese Sichtweise annehmen kann, zeigen die aktuellen Diskussionen zu den Corona-Beschränkungen.

Käme es nämlich auf den größten Nutzen der größten Zahl an, wie die Utilitaristen ja meinen, dann dürfte man dieser Logik folgend, zum Beispiel nicht weit über 80 Millionen Menschen in ihren Freiheitsrechten beschränken und sie zu Maßnahmen zwingen, die Isolationsfolter gleichkommen und darüber hinaus zu Arbeitslosen und Kurzarbeitern im Millionenbereich führen sowie einen ganzen Staat in eine noch größere Überschuldung treiben und eine Rezession ungeheuren Ausmaßes evozieren, um damit womöglich das Leben einiger tausend oder zehntausend Menschen zu retten.

Gegen eine solche Sichtweise begehren jedoch viele Menschen auf – ob zurecht oder auch nicht, sei hier nicht Gegenstand der Diskussion. Aber warum und mit welchen Argumenten? Weil unser Rechtssystem und das in Deutschland immer noch vorherrschende humanistische Weltbild historisch vor allem auf der Pflichtenethik Immanuel Kants beruht (im Gegensatz zum angelsächsisch geprägten Utilitarismus). Kant würde sich ebenfalls vehement dagegen wehren, ein Menschenleben gegen ein anderes oder gar gegen den Nutzen von anderen Menschen aufwiegen zu wollen. Diese Überlegungen begegnen uns übrigens auch in der Medizinethik und etwa mit der Frage, ob man einen komatösen, irreversible geschädigten Menschen noch über zig Jahre mit einem Kostenaufwand von mehreren Millionen Euro, welche letztlich die Mitglieder einer Krankenversicherung zu zahlen haben, künstlich am Leben erhalten sollten?

Die Antwort eines Utilitaristen wie z.B. Peter Singer wäre damit schon klar und es kann sich sogar jeder von uns selbst überlegen, auf welcher Seite hier mehr Glück oder Nutzen entsteht? Somit reduziert sich letztlich alles auf die entscheidende Frage: “Wieviel ist uns ein Menschenleben wert?”

Aus meiner Sicht wirft der Utilitarismus insgesamt mehr Probleme auf, als er zu lösen vorgibt. Es könnten hier noch viele weitere genannt werden. Jedoch möchte ich trotz aller berechtigter Kritik diese Ethik nicht zur Gänze verdammen. Vielmehr ist mir daran gelegen, ihre Schwächen und die damit einhergehenden Probleme aufzuzeigen. Auch möchte ich nicht verhehlen, dass die Pflichtethik Kants ebenfalls eine ganze Reihe von Schwierigkeiten mit sich bringt, weshalb auch diese letztlich nicht als ultimativer Stein der Weisen betrachtet werden kann.

Abschließend ist mir jedoch ganz besonders wichtig darauf hinzuweisen, dass gerade der Utilitarismus einen ganz wichtigen Punkt betont, der in Kants Überlegungen (sowie in dem meisten anderen Ethiken auch) nicht vorkommt. Nämlich die Tatsache, dass Ethik nicht nur einen qualitativen, sondern auch einen quantitativen Aspekt hat und sogar haben muss, wenn sie sich nicht ihrer eigenen Anwendungsmöglichkeiten berauben möchte. Ebenso wenig wie man ethische Werturteile nur anhand der bloßen Anzahl bestimmen kann, lassen sich diese auch nicht ganz ohne derselben definieren.

Es ist bedauerlich, dass die akademischen Philosophen schon immer dazu neigen, sich lediglich einer Sichtweise zu verschreiben. Dies führt schon seit Jahren zu reichlich gelehrter – und für den normalen Menschen meist nicht mehr verständlicher – Auseinandersetzungen und Millionen von bedruckten Papierseiten, ohne dass irgendwelche Menschen einen konkreten Nutzen davon hätten.

Wenn man sich bei der Messung des Glücks auf die unteren beiden Stufen der Maslow Pyramide beschränkt und vor allem betrachtet, was sicher unglücklich macht ergibt die Rechnung dass es durchaus richtig sein kann, wegen COVID-19 die Freiheiten vieler einzuschränken. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns hier ihrer Berechnungsgrundlagen mitteilen könnten.

Ich kenne keinen Menschen, der die Philosophie des Utilitarismus oder Kants kategorischen Imperativ im Alltag konsequent umsetzt. Wie aber schon Kant sagt, ist die Handlung das wichtigste. Für die praktische Umsetzen versuche ich auf zukunft.com einen Giant Global Graph ( https://en.wikipedia.org/wiki/Giant_Global_Graph ) zu erstellen. Ein dringlicher und wichtiger nächster Schritt wären wohl Zahlen und Studien, was unglücklich macht. Denn ich behaupte man Unglück lässt sich besser messen, als Glück. Also eine Art erweiterten DALY ( https://de.wikipedia.org/wiki/DALY ).

“Kann zum Beispiel Freude und Leid überhaupt gemessen werden?” – Bei Freude ist dies vermutlich schwierig, aber DALY ( https://de.wikipedia.org/wiki/DALY ) ist ein brauchbarer Ansatz um Leid zu messen. Und wenn wir es schaffen, alles Leid als der Welt zu schaffen, wäre schon viel erreicht.

“Können die Folgen einer Handlung wirklich präzise abgeschätzt werden?” – Mit einem Giant Global Graph ( https://en.wikipedia.org/wiki/Giant_Global_Graph ) als Basis wohl schon. Was zu beweisen wäre, also solten wir probieren es umzusetzen.

“Selbst wenn es den anderen nutzt, wie fühlt sich der Handelnde dabei selbst?” – Gut, wie diverse Studien belegen https://www.youtube.com/watch?v=J5LodnKnLYU

“Zudem: Minderheiten können so überhaupt nicht geschützt werden.” – Doch, denn die Maximierung des Medians der Glückszeitpunkt schliesst ja auch die Minderheiten mit ein. Ab einem bestimmten Level wird die Mehrheit nicht mehr glücklicher und dann ist das Ziel auch die Minderheit vom Leid zu befreien.

“Das Decken von Grundbedürfnissen kann zum Beispiel nicht verglichen werden mit dem Genuss von Musik oder Kunst.” – Genau und deshalb sollte man sich zunächst auf die unteren Stufen der Maslowschen Pyramide konzentrieren.

“Doch wie können nun Menschen dazu in die Lage versetzt werden, überhaupt über Freuden und das Glück anderer zu urteilen? ” – Inzwischen haben wir dafür wissenschaftliche Studien und Computer. Wir sollten diese Nutzen und ich sehe keine Grund, warum nicht die Philosophie digitalisiert werden sollte.

“Die Pflichtethik nach Kant versucht, strenge Regeln und Maximen zu formulieren” – Eigentlich formuliert auch der Utilitarismus strenge Regeln, zumindest sobald die eigene Entscheidung andere beeinflusst und dies ist in der jetzigen Zeit fast immer der Fall.

Die Messbarkeit des Glücks ist für mich eine faszinierende, aber auch komplexe Angelegenheit. Während objektive Indikatoren wie Einkommen und Lebenszufriedenheit hilfreich sein können, ist Glück oft subjektiv und schwer quantifizierbar. Es ist wichtig, verschiedene Aspekte des Wohlbefindens zu berücksichtigen und sich bewusst zu machen, dass Glück individuell empfunden wird.

Der Artikel auf “Ethik Heute” über die Messbarkeit von Glück durch die Linse des Utilitarismus hat mich zum Nachdenken darüber gebracht, wie wir Glück in der Gesellschaft definieren und priorisieren. Er stellt das Konzept der Quantifizierung von Freude in Frage und schlägt vor, dass ethische Handlungen auf das größte Glück für die größte Zahl abzielen sollten. Diese Diskussion ist entscheidend für das Verständnis der breiteren Auswirkungen unserer Entscheidungen auf das Wohlergehen der Gemeinschaft. Es ist eine fesselnde Lektüre für alle, die sich für die Überschneidungen von Philosophie und Alltagsentscheidungen interessieren.